Instituer au-delà de l’Humain

Quel sens y a-t-il à archiver le passé quand notre avenir se dirige vers une extinction de masse ? C’est l’une des questions les plus urgentes auxquelles les musées, les collections d’art public, et les personnes impliquées dans les institutions culturelles font face aujourd’hui. Cette question semble revenir en continu, que ce soit par l’intermédiaire des activistes climatiques ayant aspergé des œuvres d’art de soupe ou autres liquides, ou bien par la nature elle-même, par exemple lorsque les feux de Los Angeles ont encerclé le Getty.

Au fil des ans, foodculture days a trouvé sa place dans l’écosystème culturel suisse. Cela implique une nécessaire réflexion sur les chapitres passés, mais aussi un engagement vers l’avenir. En octobre dernier, j’ai été invité à rejoindre un petit groupe de praticien·nes travaillant sur l’agriculture, la nourriture et l’art, afin de discuter de pistes de transformation, de critique et d’amélioration possibles pour l’organisation. Trois joyeux journées passées à cuisiner, partager nos expériences et spéculer autour de questions comme : Que peut faire une institution ? Qui participe à la culture de la nourriture ? Et, dans le prolongement des pistes amorcées avec Juliane Foronda lors de notre atelier “Comfort as Labor”¹, pendant l’édition 2023 de la biennale : quelles relations souhaitons-nous vraiment rendre durables lorsque nous parlons de durabilité ?

Pour contribuer à ce débat en cours, je voudrais discuter le projet Katzenwedelwiese, une œuvre collective impliquant de nombreux·ses collaborateur·ices humain·es et autres-qu’humain·es. En complément de ce texte, nous avons rassemblé des documents visuels, sonores, des recettes et des souvenirs avec Barbara Kiolbassa, qui a co-initié le projet avec moi et Bettina Korintenberg en 2019 au ZKM | Centre d’art et de médias de Karlsruhe.

Le ZKM est une institution et une communauté passionnée, reconnue pour son engagement en faveur de la préservation d’œuvres pionnières des arts numériques et des nouveaux médias. Invité à participer à l’exposition Critical Zones, un projet de trois ans piloté par Bruno Latour et Peter Weibel², j’ai proposé d’élargir cette expertise technique de la conservation en faveur d’un écosystème vivant : un pré-verger abandonné voisin du centre d’art, connu localement sous le nom de Katzenwedelwiese (littéralement “champ de la queue du chat”, en référence à la forme topographique de la rivière qui délimite la bordure nord de la prairie).

Taille d’hiver sur le Katzenwedelwiese. 2022. Photo: Elias Sibert.

La tradition agroécologique des pré-vergers est bien connue en Suisse et dans le sud de l’Allemagne, où elle a reçu le statut de patrimoine immatériel de l’UNESCO en raison de sa valeur culturelle et écologique³. En plus de produire des fruits et des produits bio et durables, souvent issus de variétés anciennes ou vernaculaires, ces vergers agissent comme des foyers de biodiversité abritant pollinisateurs, fleurs sauvages, oiseaux… Parce que leur entretien nécessite un volume de travail important et non mécanisable – comme la fauche des prairies fleuries et la taille d’arbres fruitiers anciens et imposants⁴ –, ces “naturecultures” sont menacées ; on estime qu’elles pourraient disparaître totalement d’ici 2050⁵. La production de fruits (et de cidre, de miel, de pâturage...) n’est qu’un maillon parmi un système alimentaire complexe fournissant de nombreux services écologiques fondés sur des coopérations symbiotiques. Les prairies de fleurs sauvages nourrissent de petits mammifères et insectes spécifiques qui pollinisent les arbres fruitiers, lesquels nourrissent à leur tour oiseaux, animaux et humains.

Avec l’aide du service foncier de la ville de Karlsruhe, nous avons découvert le terrain du Katzenwedelwiese, à seulement 1 km au sud du ZKM, à la croisée des quartiers de Bulach et Beiertal. Ce petit verger était laissé à l’abandon depuis de nombreuses années. L’engagement du ZKM à régénérer et prendre soin du Katzenwedelwiese a été formalisé par un contrat avec la ville qui est propriétaire du terrain. Le centre d’art, dédié à la préservation d’œuvres d’art numérique historiques et donc vulnérables du fait de diverses obsolescences technologiques, s’appuie sur une communauté d’artistes, de techniciens, de hackers qui s’occupent des œuvres de la collection et maintiennent tant bien que mal ces technologies obsolètes. Mon intérêt de rapprocher l’institution de cette écosystème découlait de ce contraste entre l’intensité technologique de ces pratiques de maintenance ,et l’intensité écologique du travail d’entretien du verger. Les pré-vergers sont des écosystèmes façonnés par l’intervention humaine (par le design, la sélection des variétés…) qui nécessitent un entretien constant pour garantir leur équilibre écologique.

Pour Martin Flinspach, cofondateur de l’Initiative Vergers de Karlsruhe⁶, les pré-vergers brouillent les frontières entre art et cultivation, mais aussi entre auteur·ice humain·e et non-humain·e :

Quand on regarde la forme d’un arbre, comme un poirier centenaire… on voit une œuvre d’art. Dans un verger, on observe des troncs tordus, des cimes particulières… ce sont des formes impressionnantes. Il y a une telle intensité de formes dans le paysage, générée par ces arbres fruitiers. C’est une œuvre d’art de la nature. Mais derrière, il y a aussi toute une culture : celle de la plante, des soins, de l’accompagnement de la croissance… C’est un travail de la nature, mais aussi un travail artistique.

(Entretien avec Dr. Martin Flinspach, 11.02.2020)

Atelier sur la taille des arbres fruitiers. 2020. Photo: Elias Sibert.

D’une certaine manière, ce projet explore comment les processus de conservation hérités de l’histoire muséale centrée sur l’objet peuvent être détournés (voire piratés) afin de soutenir de nouveaux collectifs plus-qu’humains. Si l’on prend au sérieux l’idée que la “nature” est désormais aussi un productrice de “culture”, il nous faut alors remobiliser les outils pratiques de la modernité institutionnelle pour de nouveaux usages en collaboration avec et pour les autres-qu’humains.

Bien que cela dépasserait largement le cadre de cette contribution, il serait pertinent de développer une analyse spéculative des confluences entre conservation au musée et conservation de la nature à travers l’histoire des modernes – en prolongeant, par exemple, l’essai fondateur de Tony Bennett, The Exhibitionary Complex⁷. Relire l’histoire des pratiques muséologiques de l’objet en l’articulant avec celle des politiques environnementales émergentes du biopouvoir – administration du “sauvage”, classification des espèces, création de réserves – offrirait un éclairage nouveau sur la manière dont le souci de “préserver” a façonné à la fois le contrôle de la nature et de la culture. De la critique féministe des pratiques de maintenance (de quoi prenons-nous soin ? qui en prend soin ?) aux travaux récents comme celui de Fernando Domínguez Rubio sur l’infrastructure muséale (qu’il compare à des chaînes logistiques agro-industrielles), tout incite à analyser conservation de l’art et de la nature de manière transversale et écologique.

Le Katzenwedelwiese contribue directement à la préservation de la biodiversité urbaine. On y trouve des abeilles, plantes à fleurs, scarabées, insectes, oiseaux, grenouilles, papillons, chauves-souris, champignons, trois pruniers, sept pommiers (Oberländer Himbeerapfel, Brettacher Apfel, Rheinischer Bohnapfel, Kaiser-Wilhelm-Apfel), deux cerisiers, un poirier, un mirabellier, et bien d’autres. De nouveaux arbres ont été plantés. Deux fois par an – en fin d’hiver et au début de l’automne – les arbres sont taillés et la prairie fauchée pour favoriser la croissance des fleurs. L’herbe fauchée sert de fourrage que nous livrons aux vaches d’une ferme voisine. Nous récoltons les fruits pour en faire des confitures, des conserves et du schnaps.

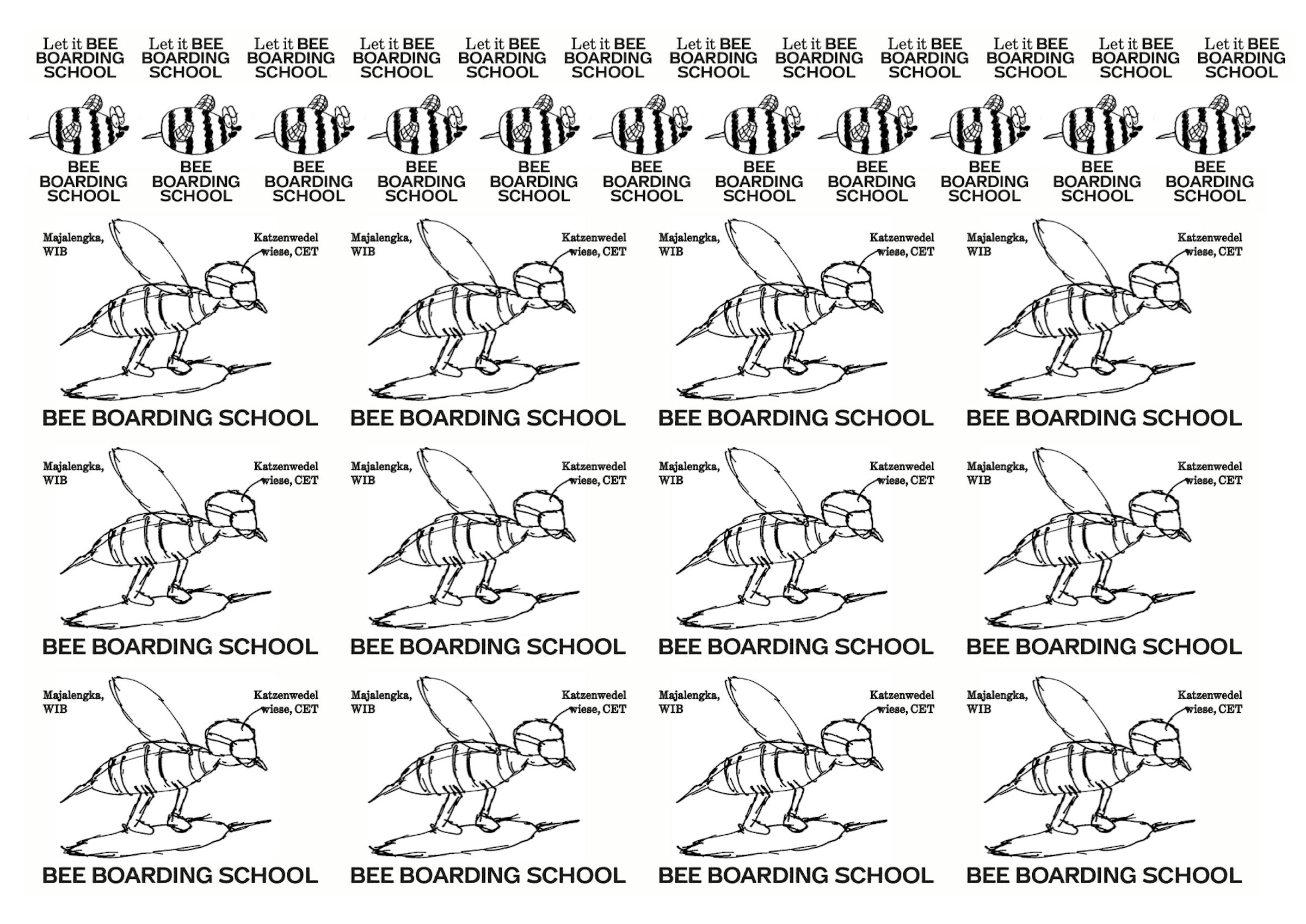

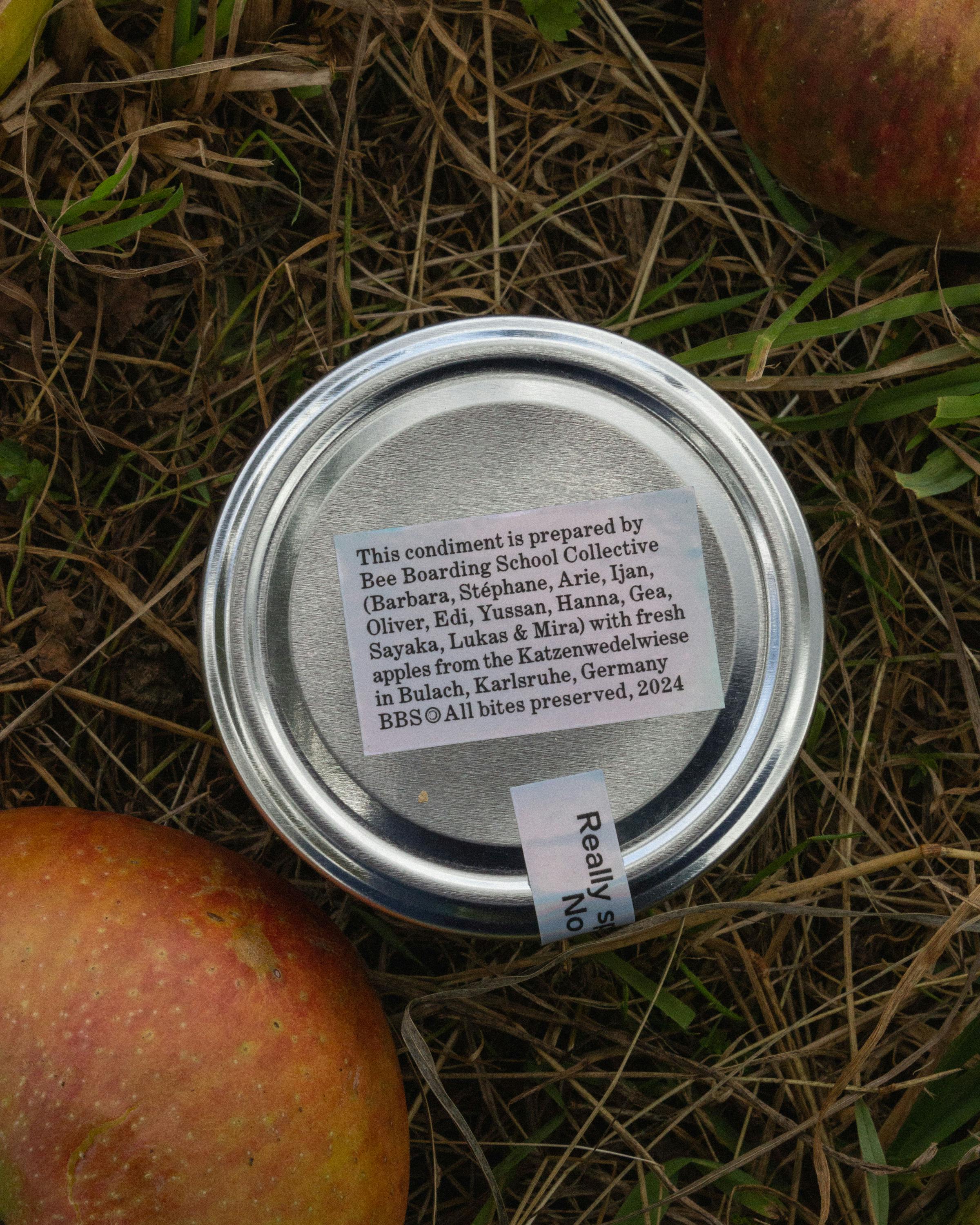

Atelier de Karinding par les artistes Vincent Rumahloine and Reksi Muhamed Sidik. Photo: ZKM.

Depuis 5 ans, les équipes du ZKM qui participent régulièrement à ce travail de soin ont été rejointes par un réseau grandissant d’ami·es, de voisin·es, d’artistes, de jardiniers, d’apiculteur·ices. Ce travail repose sur un long processus d’apprentissage, nourri par des formations régulières avec les expert·es de l’Initiative Vergers. La production culinaire est centrale : certaines de nos conserves par exemple ont circulé vers d’autres lieux artistiques, prenant la forme de gestes de partage et de solidarité. Ces pratiques alimentaires encouragent l’inclusion de multiples communautés, comme à travers le programme Bee Boarding School en 2024, soulignant l’importance de systèmes alimentaires durables qui soutiennent la biodiversité locale. Tout comme les conserves nécessitent attention et patience pour pouvoir durer dans le temps, le soin apporté au verger demande de la minutie pour en préserver l’équilibre écologique. Cette analogie dépasse l’opération technique de la conserverie, elle souligne également sa dimension collective qui participe entièrement au travail d’enchevêtrement des naturecultures⁹. La mise en conserve est un acte intentionnel : il faut passer l’hiver, sauvegarder le surplus, anticiper les périodes difficiles. Conserver relie ainsi le passé, le présent et le futur, à l’instar du projet dans son ensemble qui crée un abri pour des devenirs menacés.

La restauration du pré-verger ouvre une “ligne de fuite” deleuzienne hors du white cube, plutôt qu’un site d’extraction au bénéfice exclusif de l’institution. Prendre soin ne signifie pas seulement conserver le patrimoine issu du passé, mais aussi transformer, troubler et étendre les rôles de la collection. D’un “archive des communs¹⁰”, le musée s’ouvre ainsi aux communs plus-qu’humains. Il devient sensible à l’instabilité ontologique, à l’incertitude, à l’indétermination propres aux écosystèmes vivants. Quelle que soit sa forme, l’institution de demain – celle que nous avons tenté d’imaginer lors des discussions pour Food Culture Days – devra favoriser une expérience concrète de solidarité et de longévité, où préserver ne signifie plus contrôler, mais accueillir la différence et la liberté.

Stéphane V. Bottéro

Stéphane V. Bottéro est artiste, écologue et parfois curateur ; il travaille à l’intersection des pratiques sociales, de l’installation, de l’éducation, de l’écriture et du jardinage. Il s'intéresse aux liens entre communautés, matérialité, corps et lieux. À partir de recherches in situ et d’inteventions au long cours, sa pratique explore les pédagogies de la réparation. En 2018, il a co-initié The School of Mutants à Dakar, une plateforme collaborative d'art et de recherche. Dans le cadre de l’exposition Critical Zones au ZKM, il a initié le projet Katzenwedelwiese à Karlsruhe, une œuvre collaborative socio-écologique impliquant la restauration d’un pré-verger depuis 2019. Ses travaux ont été exposés dans des biennales, musées, centres d’art et festivals, notamment : ZKM, Karlsruhe ; 4e Biennale Autostrada; Centre Pompidou Metz ; 12e Biennale de Berlin ; 14e Biennale de Dakar ; RAW Material Company, Dakar ; 12e Biennale de Taipei ; 7e Triennale d'Oslo ; Le Lieu Unique, Nantes ; Het Nieuwe Instituut, Rotterdam ; Sheffield DocFest. Il a enseigné ou est intervenu à l’Ecole d’Art de Leeds, la HEAD à Genève, l’Ensad Paris, HKB à Berne, St Lukas à Anvers.

¹: Voir https://foodculturedays.com/en/program/2023/frca/ ²: Curaté par Bruno Latour et Peter Weibel, le projet Critical Zones visait à faire du ZKM un « observatoire des […] nouvelles formes de citoyenneté et des nouveaux types d’attention et de soin envers les formes de vie nécessaires à la création d’un terrain commun » (Latour & Weibel, 2020), en mettant en lumière la manière dont la Terre est entrée dans la sphère politique humaine. Il comprenait un séminaire, une exposition, un catalogue et une vaste programmation entre 2019 et 2021.

³: UNESCO Deutschland. (2021). Streuobstanbau. https://www.unesco.de/staette/streuobstanbau/

⁴: Hammel, K., & Arnold, T. (2012). Understanding the loss of traditional agricultural systems: A case study of orchard meadows in Germany. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 2(4), 119-136.

⁵: Mundinger, B. (2022). Paradiese aus zweiter Hand: bedrohte Streuobstwiesen im Ried. Geroldsecker Land, 64, 109-129.

⁶: Voir https://streuobstinitiative.de

⁷: Bennett, T. (1988). The Exhibitionary Complex. New Formations, No. 4, Spring.

⁸: Rubio, F. D. (2020). Still life: Ecologies of the modern imagination at the art museum. University of Chicago Press.

⁹: A propos de natureculture, voir Haraway, D. J. (1991). Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. Routledge. A propos d’enchevêtrement, se référer à Ingold, T. (2015). The life of lines. Routledge.

¹⁰: Bishop, C. (2013). Radical museology, or, what's contemporary in museums of contemporary art? Koenig Books.

Instituer au-delà de l’Humain

Quel sens y a-t-il à archiver le passé quand notre avenir se dirige vers une extinction de masse ? C’est l’une des questions les plus urgentes auxquelles les musées, les collections d’art public, et les personnes impliquées dans les institutions culturelles font face aujourd’hui. Cette question semble revenir en continu, que ce soit par l’intermédiaire des activistes climatiques ayant aspergé des œuvres d’art de soupe ou autres liquides, ou bien par la nature elle-même, par exemple lorsque les feux de Los Angeles ont encerclé le Getty.

Au fil des ans, foodculture days a trouvé sa place dans l’écosystème culturel suisse. Cela implique une nécessaire réflexion sur les chapitres passés, mais aussi un engagement vers l’avenir. En octobre dernier, j’ai été invité à rejoindre un petit groupe de praticien·nes travaillant sur l’agriculture, la nourriture et l’art, afin de discuter de pistes de transformation, de critique et d’amélioration possibles pour l’organisation. Trois joyeux journées passées à cuisiner, partager nos expériences et spéculer autour de questions comme : Que peut faire une institution ? Qui participe à la culture de la nourriture ? Et, dans le prolongement des pistes amorcées avec Juliane Foronda lors de notre atelier “Comfort as Labor”¹, pendant l’édition 2023 de la biennale : quelles relations souhaitons-nous vraiment rendre durables lorsque nous parlons de durabilité ?

Pour contribuer à ce débat en cours, je voudrais discuter le projet Katzenwedelwiese, une œuvre collective impliquant de nombreux·ses collaborateur·ices humain·es et autres-qu’humain·es. En complément de ce texte, nous avons rassemblé des documents visuels, sonores, des recettes et des souvenirs avec Barbara Kiolbassa, qui a co-initié le projet avec moi et Bettina Korintenberg en 2019 au ZKM | Centre d’art et de médias de Karlsruhe.

Le ZKM est une institution et une communauté passionnée, reconnue pour son engagement en faveur de la préservation d’œuvres pionnières des arts numériques et des nouveaux médias. Invité à participer à l’exposition Critical Zones, un projet de trois ans piloté par Bruno Latour et Peter Weibel², j’ai proposé d’élargir cette expertise technique de la conservation en faveur d’un écosystème vivant : un pré-verger abandonné voisin du centre d’art, connu localement sous le nom de Katzenwedelwiese (littéralement “champ de la queue du chat”, en référence à la forme topographique de la rivière qui délimite la bordure nord de la prairie).

Taille d’hiver sur le Katzenwedelwiese. 2022. Photo: Elias Sibert.

La tradition agroécologique des pré-vergers est bien connue en Suisse et dans le sud de l’Allemagne, où elle a reçu le statut de patrimoine immatériel de l’UNESCO en raison de sa valeur culturelle et écologique³. En plus de produire des fruits et des produits bio et durables, souvent issus de variétés anciennes ou vernaculaires, ces vergers agissent comme des foyers de biodiversité abritant pollinisateurs, fleurs sauvages, oiseaux… Parce que leur entretien nécessite un volume de travail important et non mécanisable – comme la fauche des prairies fleuries et la taille d’arbres fruitiers anciens et imposants⁴ –, ces “naturecultures” sont menacées ; on estime qu’elles pourraient disparaître totalement d’ici 2050⁵. La production de fruits (et de cidre, de miel, de pâturage...) n’est qu’un maillon parmi un système alimentaire complexe fournissant de nombreux services écologiques fondés sur des coopérations symbiotiques. Les prairies de fleurs sauvages nourrissent de petits mammifères et insectes spécifiques qui pollinisent les arbres fruitiers, lesquels nourrissent à leur tour oiseaux, animaux et humains.

Avec l’aide du service foncier de la ville de Karlsruhe, nous avons découvert le terrain du Katzenwedelwiese, à seulement 1 km au sud du ZKM, à la croisée des quartiers de Bulach et Beiertal. Ce petit verger était laissé à l’abandon depuis de nombreuses années. L’engagement du ZKM à régénérer et prendre soin du Katzenwedelwiese a été formalisé par un contrat avec la ville qui est propriétaire du terrain. Le centre d’art, dédié à la préservation d’œuvres d’art numérique historiques et donc vulnérables du fait de diverses obsolescences technologiques, s’appuie sur une communauté d’artistes, de techniciens, de hackers qui s’occupent des œuvres de la collection et maintiennent tant bien que mal ces technologies obsolètes. Mon intérêt de rapprocher l’institution de cette écosystème découlait de ce contraste entre l’intensité technologique de ces pratiques de maintenance ,et l’intensité écologique du travail d’entretien du verger. Les pré-vergers sont des écosystèmes façonnés par l’intervention humaine (par le design, la sélection des variétés…) qui nécessitent un entretien constant pour garantir leur équilibre écologique.

Pour Martin Flinspach, cofondateur de l’Initiative Vergers de Karlsruhe⁶, les pré-vergers brouillent les frontières entre art et cultivation, mais aussi entre auteur·ice humain·e et non-humain·e :

Quand on regarde la forme d’un arbre, comme un poirier centenaire… on voit une œuvre d’art. Dans un verger, on observe des troncs tordus, des cimes particulières… ce sont des formes impressionnantes. Il y a une telle intensité de formes dans le paysage, générée par ces arbres fruitiers. C’est une œuvre d’art de la nature. Mais derrière, il y a aussi toute une culture : celle de la plante, des soins, de l’accompagnement de la croissance… C’est un travail de la nature, mais aussi un travail artistique.

(Entretien avec Dr. Martin Flinspach, 11.02.2020)

Atelier sur la taille des arbres fruitiers. 2020. Photo: Elias Sibert.

D’une certaine manière, ce projet explore comment les processus de conservation hérités de l’histoire muséale centrée sur l’objet peuvent être détournés (voire piratés) afin de soutenir de nouveaux collectifs plus-qu’humains. Si l’on prend au sérieux l’idée que la “nature” est désormais aussi un productrice de “culture”, il nous faut alors remobiliser les outils pratiques de la modernité institutionnelle pour de nouveaux usages en collaboration avec et pour les autres-qu’humains.

Bien que cela dépasserait largement le cadre de cette contribution, il serait pertinent de développer une analyse spéculative des confluences entre conservation au musée et conservation de la nature à travers l’histoire des modernes – en prolongeant, par exemple, l’essai fondateur de Tony Bennett, The Exhibitionary Complex⁷. Relire l’histoire des pratiques muséologiques de l’objet en l’articulant avec celle des politiques environnementales émergentes du biopouvoir – administration du “sauvage”, classification des espèces, création de réserves – offrirait un éclairage nouveau sur la manière dont le souci de “préserver” a façonné à la fois le contrôle de la nature et de la culture. De la critique féministe des pratiques de maintenance (de quoi prenons-nous soin ? qui en prend soin ?) aux travaux récents comme celui de Fernando Domínguez Rubio sur l’infrastructure muséale (qu’il compare à des chaînes logistiques agro-industrielles), tout incite à analyser conservation de l’art et de la nature de manière transversale et écologique.

Le Katzenwedelwiese contribue directement à la préservation de la biodiversité urbaine. On y trouve des abeilles, plantes à fleurs, scarabées, insectes, oiseaux, grenouilles, papillons, chauves-souris, champignons, trois pruniers, sept pommiers (Oberländer Himbeerapfel, Brettacher Apfel, Rheinischer Bohnapfel, Kaiser-Wilhelm-Apfel), deux cerisiers, un poirier, un mirabellier, et bien d’autres. De nouveaux arbres ont été plantés. Deux fois par an – en fin d’hiver et au début de l’automne – les arbres sont taillés et la prairie fauchée pour favoriser la croissance des fleurs. L’herbe fauchée sert de fourrage que nous livrons aux vaches d’une ferme voisine. Nous récoltons les fruits pour en faire des confitures, des conserves et du schnaps.

Atelier de Karinding par les artistes Vincent Rumahloine and Reksi Muhamed Sidik. Photo: ZKM.

Depuis 5 ans, les équipes du ZKM qui participent régulièrement à ce travail de soin ont été rejointes par un réseau grandissant d’ami·es, de voisin·es, d’artistes, de jardiniers, d’apiculteur·ices. Ce travail repose sur un long processus d’apprentissage, nourri par des formations régulières avec les expert·es de l’Initiative Vergers. La production culinaire est centrale : certaines de nos conserves par exemple ont circulé vers d’autres lieux artistiques, prenant la forme de gestes de partage et de solidarité. Ces pratiques alimentaires encouragent l’inclusion de multiples communautés, comme à travers le programme Bee Boarding School en 2024, soulignant l’importance de systèmes alimentaires durables qui soutiennent la biodiversité locale. Tout comme les conserves nécessitent attention et patience pour pouvoir durer dans le temps, le soin apporté au verger demande de la minutie pour en préserver l’équilibre écologique. Cette analogie dépasse l’opération technique de la conserverie, elle souligne également sa dimension collective qui participe entièrement au travail d’enchevêtrement des naturecultures⁹. La mise en conserve est un acte intentionnel : il faut passer l’hiver, sauvegarder le surplus, anticiper les périodes difficiles. Conserver relie ainsi le passé, le présent et le futur, à l’instar du projet dans son ensemble qui crée un abri pour des devenirs menacés.

La restauration du pré-verger ouvre une “ligne de fuite” deleuzienne hors du white cube, plutôt qu’un site d’extraction au bénéfice exclusif de l’institution. Prendre soin ne signifie pas seulement conserver le patrimoine issu du passé, mais aussi transformer, troubler et étendre les rôles de la collection. D’un “archive des communs¹⁰”, le musée s’ouvre ainsi aux communs plus-qu’humains. Il devient sensible à l’instabilité ontologique, à l’incertitude, à l’indétermination propres aux écosystèmes vivants. Quelle que soit sa forme, l’institution de demain – celle que nous avons tenté d’imaginer lors des discussions pour Food Culture Days – devra favoriser une expérience concrète de solidarité et de longévité, où préserver ne signifie plus contrôler, mais accueillir la différence et la liberté.

Stéphane V. Bottéro

Stéphane V. Bottéro est artiste, écologue et parfois curateur ; il travaille à l’intersection des pratiques sociales, de l’installation, de l’éducation, de l’écriture et du jardinage. Il s'intéresse aux liens entre communautés, matérialité, corps et lieux. À partir de recherches in situ et d’inteventions au long cours, sa pratique explore les pédagogies de la réparation. En 2018, il a co-initié The School of Mutants à Dakar, une plateforme collaborative d'art et de recherche. Dans le cadre de l’exposition Critical Zones au ZKM, il a initié le projet Katzenwedelwiese à Karlsruhe, une œuvre collaborative socio-écologique impliquant la restauration d’un pré-verger depuis 2019. Ses travaux ont été exposés dans des biennales, musées, centres d’art et festivals, notamment : ZKM, Karlsruhe ; 4e Biennale Autostrada; Centre Pompidou Metz ; 12e Biennale de Berlin ; 14e Biennale de Dakar ; RAW Material Company, Dakar ; 12e Biennale de Taipei ; 7e Triennale d'Oslo ; Le Lieu Unique, Nantes ; Het Nieuwe Instituut, Rotterdam ; Sheffield DocFest. Il a enseigné ou est intervenu à l’Ecole d’Art de Leeds, la HEAD à Genève, l’Ensad Paris, HKB à Berne, St Lukas à Anvers.

¹: Voir https://foodculturedays.com/en/program/2023/frca/ ²: Curaté par Bruno Latour et Peter Weibel, le projet Critical Zones visait à faire du ZKM un « observatoire des […] nouvelles formes de citoyenneté et des nouveaux types d’attention et de soin envers les formes de vie nécessaires à la création d’un terrain commun » (Latour & Weibel, 2020), en mettant en lumière la manière dont la Terre est entrée dans la sphère politique humaine. Il comprenait un séminaire, une exposition, un catalogue et une vaste programmation entre 2019 et 2021.

³: UNESCO Deutschland. (2021). Streuobstanbau. https://www.unesco.de/staette/streuobstanbau/

⁴: Hammel, K., & Arnold, T. (2012). Understanding the loss of traditional agricultural systems: A case study of orchard meadows in Germany. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 2(4), 119-136.

⁵: Mundinger, B. (2022). Paradiese aus zweiter Hand: bedrohte Streuobstwiesen im Ried. Geroldsecker Land, 64, 109-129.

⁶: Voir https://streuobstinitiative.de

⁷: Bennett, T. (1988). The Exhibitionary Complex. New Formations, No. 4, Spring.

⁸: Rubio, F. D. (2020). Still life: Ecologies of the modern imagination at the art museum. University of Chicago Press.

⁹: A propos de natureculture, voir Haraway, D. J. (1991). Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. Routledge. A propos d’enchevêtrement, se référer à Ingold, T. (2015). The life of lines. Routledge.

¹⁰: Bishop, C. (2013). Radical museology, or, what's contemporary in museums of contemporary art? Koenig Books.

Bee Boarding School

Bee Boarding School est un programme qui a rassemblé des abeilles, des artistes, des voisin·es et médiateur·ices pour converser autour de l’art, de l’écologie, des économies alternatives et des formes d’éducation multi-espèces. Ce programme s’est tenu tout au long du mois de septembre 2024 sur le Katzenwedelwiese, sous la forme d’un échange entre quatre praticien·nes basé·es à Karlsruhe et quatre membres de la communauté Jatiwangi Art Factory, à Majalengka (Indonésie). En habitant collectivement le verger, ces artistes et pédagogues ont imaginé une série d’interventions in situ, dans le cadre du festival Media Art is Here et de l’exposition Fellow Travellers au ZKM. Des voisin·es et membres des communautés locales ont participé à de nombreux moments artistiques et culinaires : un brunch “Gado-Gado”, une cérémonie du thé au miel Rajah Lebah, une déambulation performative, un concert au soleil couchant, des ateliers de poterie et de calligraphie à la cire d’abeille, des dégustations de pommes et de miels, des ateliers de haïkus sensoriels... Toutes ces propositions ont contribué à élargir les définitions et les frontières entre art, médias et technologies, au cœur d’un écosystème vivant et symbiotique.

Le curriculum expérimental de Bee Boarding School a ainsi permis d’explorer de nouvelles intersections entre art, médias, écosystèmes, éducation et économies permacirculaires. En reliant deux écosystèmes — le verger et les ruches du Katzenwedelwiese d’un côté, la ferme apicole collective de Lemahsugih de l’autre — le projet visait à faire émerger une conscience des biotopes reposant sur le soin communautaire, et à connecter différents groupes et associations locales. Les artistes et partenaires impliqué·es partagent tous un lien à l’univers des abeilles et leurs contextes écologiques, ainsi qu’une curiosité envers les formes d’engagement artistiques qui croisent modèles éducatifs alternatifs et imaginaires économiques soutenables.

Avec Aldizar Ahmad Ghifari, Arie Syarifuddin, Barbara Zoé Kiolbassa, Edi Hidayat, Elgea Balzarie, Hanna Jurisch, Lukas Marstaller, Mira Hirtz, Oliver-Selim Boualam, Sayaka Shinkai, Stéphane V. Bottéro, Yussan Ahmad Fauzi — en lien avec les associations de citoyen·nes de Bulach et Beiertheim, avec le soutien bienveillant de UNESCO City of Media Arts Karlsruhe, du ZKM | Centre d’art et de médias de Karlsruhe, et de Sites of Practice.

Enregistrement d’une performance sonore sur le Katzenwedelwiese par Yussan Ahmad Fauzi et Lukas Marstaller, 2024.

Post-conversation entre Arie Syarifuddin, Barbara Zoé Kiolbassa, Stéphane V. Bottéro (curateur·ices du projet)

SVB: J’ai pensé à deux questions que l’on pourrait discuter : qu’est-ce qui a fonctionné dans Bee Boarding School ? Et que peut-on partager avec d’autres organisations —qu’est-ce qui pourrait les inspirer ?

AS: Pour moi, c’est la possibilité de repenser le concept de résidence. En Indonésie, nous avons ce format, un peu comme une école en internat, mais sur une durée très courte — une ou deux semaines. Les participant·es apprennent ensemble, vivent ensemble, expérimentent. Reprendre cette forme collective de partage, la relier au contexte local a été, je trouve, une méthode très juste.

BZK: Partager du temps, partager des pratiques, c’était très beau. Mais ce qui était aussi fondamental, c’est l’ancrage local, dans un écosystème —un biotope —, et le fait de situer cette rencontre dans un lieu très précis de la Zone Critique. En plus du Katzenwedelwiese, nous avions une relation avec un deuxième écosystème : Lemahsugih. Cette relation était symbolisée par les abeilles.

SVB: C’est cette idée d’élargir l’école aux autres qu’humain, de décentrer l’humain. Les abeilles aussi sont nos enseignantes, et étudiantes. Et bien sûr les arbres, la prairie, et tout ce que leur movement relie, car elles vont de la fleur à l’arbre, du pollen au fruit. Mais je pense que dans un écosystème aussi complexe, pour pouvoir créer une rencontre et ressentir de l’empathie, il faut un point d’entrée. Il faut bien entrer dans la zone critique quelque part. On ne peut pas juste la saisir dans son ensemble. On sait en théorie que tout est relié, que tout forme un tout. Mais nous sommes à l’intérieur, et donc au niveau de l’affect et des récits qu’on se raconte, il faut bien un point de depart. L’abeille était une excellente ambassadrice de cette zone critique. Maintenant, comment faire circuler — comme les abeilles — ces savoirs, ces méthodes ?

AS: On pourrait d’abord tenter une version en Indonésie, puis ailleurs. Nous commençons déjà à expérimenter avec cette méthode, en essayant de formaliser une plateforme à partir de ce programme très fluide que nous avons élaboré ensemble. Nous avons désormais une archive à partager — un peu comme dans la pratique du lumbung, à laquelle notre méthode ressemble —, mais je ne sais pas si l’essaimage à grande échelle est pertinent, car le travail repose sur des gestes petits mais très intenses, sur l’intimité, sur la proximité.

BZK: Pour moi, il y a un chapitre qui reste ouvert : amener ce programme à Lemahsugih, puisque c’est un pont entre deux contextes situés que nous sommes en train de construire. Il est important de revenir, ou plutôt de rendre. Pour réaliser cette relation. Donc c’est une leçon encore en suspens, avant de pouvoir envisager un autre contexte.

SB: C’est vraiment pertinent de retourner à l’idée de lumbung, qui n’est pas du tout une déterritorialisation totale dans laquelle tout circule partout. Même si le fruit du travail est décentralisé, il y a quand même un milieu, une origine de la pratique, et je pense que c’est important de reconnaître que les choses commencent quelque part —ce n’est qu’à partir de là qu’elles peuvent grandir ailleurs. Revenir, donc — mais pas revenir au même. Revenir en transformant.

BZK: Avec le mode d’échange et de rencontre propre à Bee Boarding School, c’est quelque chose qu’on met aussi en pratique : on partage notre temps, notre énergie, notre curiosité, nos savoirs, nos gestes, nos recettes. L’idée de lumbung, c’est un partage de ressources pour faire émerger quelque chose de collectif, à partir duquel chacun·e peut construire. C’est une méthode qui fonctionne dans Bee Boarding School, mais en combinaison avec un mode très spécifique de rencontre — un ancrage dans un contexte biophilique précis, à l’intérieur de la zone critique. Et c’est peut-être cela qui rend ce projet si particulier.

Arie Syarifuddin

Arie Syarifuddin, également connu sous le nom d’Alghorie, est artiste, curateur, designer et producteur culturel. Il dirige le programme de résidences artistiques de Jatiwangi Art Factory, dans le village de Jatiwangi, à Java — le plus grand centre de fabrication de tuiles d’Indonésie. Son travail s’oriente vers la réinvention, le détournement, la mise en valeur des choses ordinaires, la négociation entre fiction, rêve, réalité et quotidien, ainsi que les croisements entre différentes lectures de l’histoire.

Barbara Zoé Kiolbassa

Barbara Zoé Kiolbassa est chercheuse, médiatrice artistique et curatrice, avec une passion pour les pratiques communautaires à l’intersection de l’art, des médias et de l’écologie. En parallèle de ses projets indépendants, elle a travaillé comme curatrice en pédagogie au ZKM | Centre d’art et de médias de Karlsruhe (Allemagne), ainsi que comme coordinatrice numérique pour documenta fifteen. Elle mène actuellement une recherche sur les pratiques d’éducation artistique en lien avec les arts numériques en Corée, au Japon et en Indonésie. Avec Fanny Kranz, elle développe depuis plusieurs années la communauté de pratique “Mediating Media Arts”, qui relie artistes, pédagogues et curateur·ices en Corée, au Japon, en Indonésie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Bee Boarding School

Bee Boarding School est un programme qui a rassemblé des abeilles, des artistes, des voisin·es et médiateur·ices pour converser autour de l’art, de l’écologie, des économies alternatives et des formes d’éducation multi-espèces. Ce programme s’est tenu tout au long du mois de septembre 2024 sur le Katzenwedelwiese, sous la forme d’un échange entre quatre praticien·nes basé·es à Karlsruhe et quatre membres de la communauté Jatiwangi Art Factory, à Majalengka (Indonésie). En habitant collectivement le verger, ces artistes et pédagogues ont imaginé une série d’interventions in situ, dans le cadre du festival Media Art is Here et de l’exposition Fellow Travellers au ZKM. Des voisin·es et membres des communautés locales ont participé à de nombreux moments artistiques et culinaires : un brunch “Gado-Gado”, une cérémonie du thé au miel Rajah Lebah, une déambulation performative, un concert au soleil couchant, des ateliers de poterie et de calligraphie à la cire d’abeille, des dégustations de pommes et de miels, des ateliers de haïkus sensoriels... Toutes ces propositions ont contribué à élargir les définitions et les frontières entre art, médias et technologies, au cœur d’un écosystème vivant et symbiotique.

Le curriculum expérimental de Bee Boarding School a ainsi permis d’explorer de nouvelles intersections entre art, médias, écosystèmes, éducation et économies permacirculaires. En reliant deux écosystèmes — le verger et les ruches du Katzenwedelwiese d’un côté, la ferme apicole collective de Lemahsugih de l’autre — le projet visait à faire émerger une conscience des biotopes reposant sur le soin communautaire, et à connecter différents groupes et associations locales. Les artistes et partenaires impliqué·es partagent tous un lien à l’univers des abeilles et leurs contextes écologiques, ainsi qu’une curiosité envers les formes d’engagement artistiques qui croisent modèles éducatifs alternatifs et imaginaires économiques soutenables.

Avec Aldizar Ahmad Ghifari, Arie Syarifuddin, Barbara Zoé Kiolbassa, Edi Hidayat, Elgea Balzarie, Hanna Jurisch, Lukas Marstaller, Mira Hirtz, Oliver-Selim Boualam, Sayaka Shinkai, Stéphane V. Bottéro, Yussan Ahmad Fauzi — en lien avec les associations de citoyen·nes de Bulach et Beiertheim, avec le soutien bienveillant de UNESCO City of Media Arts Karlsruhe, du ZKM | Centre d’art et de médias de Karlsruhe, et de Sites of Practice.

Enregistrement d’une performance sonore sur le Katzenwedelwiese par Yussan Ahmad Fauzi et Lukas Marstaller, 2024.

Post-conversation entre Arie Syarifuddin, Barbara Zoé Kiolbassa, Stéphane V. Bottéro (curateur·ices du projet)

SVB: J’ai pensé à deux questions que l’on pourrait discuter : qu’est-ce qui a fonctionné dans Bee Boarding School ? Et que peut-on partager avec d’autres organisations —qu’est-ce qui pourrait les inspirer ?

AS: Pour moi, c’est la possibilité de repenser le concept de résidence. En Indonésie, nous avons ce format, un peu comme une école en internat, mais sur une durée très courte — une ou deux semaines. Les participant·es apprennent ensemble, vivent ensemble, expérimentent. Reprendre cette forme collective de partage, la relier au contexte local a été, je trouve, une méthode très juste.

BZK: Partager du temps, partager des pratiques, c’était très beau. Mais ce qui était aussi fondamental, c’est l’ancrage local, dans un écosystème —un biotope —, et le fait de situer cette rencontre dans un lieu très précis de la Zone Critique. En plus du Katzenwedelwiese, nous avions une relation avec un deuxième écosystème : Lemahsugih. Cette relation était symbolisée par les abeilles.

SVB: C’est cette idée d’élargir l’école aux autres qu’humain, de décentrer l’humain. Les abeilles aussi sont nos enseignantes, et étudiantes. Et bien sûr les arbres, la prairie, et tout ce que leur movement relie, car elles vont de la fleur à l’arbre, du pollen au fruit. Mais je pense que dans un écosystème aussi complexe, pour pouvoir créer une rencontre et ressentir de l’empathie, il faut un point d’entrée. Il faut bien entrer dans la zone critique quelque part. On ne peut pas juste la saisir dans son ensemble. On sait en théorie que tout est relié, que tout forme un tout. Mais nous sommes à l’intérieur, et donc au niveau de l’affect et des récits qu’on se raconte, il faut bien un point de depart. L’abeille était une excellente ambassadrice de cette zone critique. Maintenant, comment faire circuler — comme les abeilles — ces savoirs, ces méthodes ?

AS: On pourrait d’abord tenter une version en Indonésie, puis ailleurs. Nous commençons déjà à expérimenter avec cette méthode, en essayant de formaliser une plateforme à partir de ce programme très fluide que nous avons élaboré ensemble. Nous avons désormais une archive à partager — un peu comme dans la pratique du lumbung, à laquelle notre méthode ressemble —, mais je ne sais pas si l’essaimage à grande échelle est pertinent, car le travail repose sur des gestes petits mais très intenses, sur l’intimité, sur la proximité.

BZK: Pour moi, il y a un chapitre qui reste ouvert : amener ce programme à Lemahsugih, puisque c’est un pont entre deux contextes situés que nous sommes en train de construire. Il est important de revenir, ou plutôt de rendre. Pour réaliser cette relation. Donc c’est une leçon encore en suspens, avant de pouvoir envisager un autre contexte.

SB: C’est vraiment pertinent de retourner à l’idée de lumbung, qui n’est pas du tout une déterritorialisation totale dans laquelle tout circule partout. Même si le fruit du travail est décentralisé, il y a quand même un milieu, une origine de la pratique, et je pense que c’est important de reconnaître que les choses commencent quelque part —ce n’est qu’à partir de là qu’elles peuvent grandir ailleurs. Revenir, donc — mais pas revenir au même. Revenir en transformant.

BZK: Avec le mode d’échange et de rencontre propre à Bee Boarding School, c’est quelque chose qu’on met aussi en pratique : on partage notre temps, notre énergie, notre curiosité, nos savoirs, nos gestes, nos recettes. L’idée de lumbung, c’est un partage de ressources pour faire émerger quelque chose de collectif, à partir duquel chacun·e peut construire. C’est une méthode qui fonctionne dans Bee Boarding School, mais en combinaison avec un mode très spécifique de rencontre — un ancrage dans un contexte biophilique précis, à l’intérieur de la zone critique. Et c’est peut-être cela qui rend ce projet si particulier.

Arie Syarifuddin

Arie Syarifuddin, également connu sous le nom d’Alghorie, est artiste, curateur, designer et producteur culturel. Il dirige le programme de résidences artistiques de Jatiwangi Art Factory, dans le village de Jatiwangi, à Java — le plus grand centre de fabrication de tuiles d’Indonésie. Son travail s’oriente vers la réinvention, le détournement, la mise en valeur des choses ordinaires, la négociation entre fiction, rêve, réalité et quotidien, ainsi que les croisements entre différentes lectures de l’histoire.

Barbara Zoé Kiolbassa

Barbara Zoé Kiolbassa est chercheuse, médiatrice artistique et curatrice, avec une passion pour les pratiques communautaires à l’intersection de l’art, des médias et de l’écologie. En parallèle de ses projets indépendants, elle a travaillé comme curatrice en pédagogie au ZKM | Centre d’art et de médias de Karlsruhe (Allemagne), ainsi que comme coordinatrice numérique pour documenta fifteen. Elle mène actuellement une recherche sur les pratiques d’éducation artistique en lien avec les arts numériques en Corée, au Japon et en Indonésie. Avec Fanny Kranz, elle développe depuis plusieurs années la communauté de pratique “Mediating Media Arts”, qui relie artistes, pédagogues et curateur·ices en Corée, au Japon, en Indonésie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Recette pour Sambel Appel

Recette pour Sambel Appel (1 h) Ingrédients:

2 Pommes 1 Oignon 4 cs Huile de tournesol 7 Piments 5 gousses Ail ½ cs Sel

(A) Hacher très finement les pommes, l’oignon, les piments et l’ail

(B) Faire chauffer l’huile de tournesol à feu très vif

(C) Faire revenir l’oignon dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’il devienne doré

(D) Ajouter les pommes dans la casserole et cuire jusqu’à ce que le mélange soit homogène

(E) Faire revenir les piments et l’ail dans une autre casserole avec de l’huile chaude pendant 30 secondes, puis les incorporer à la première préparation

(F) Laisser mijoter à feu doux pendant environ 30 à 40 minutes

(G) Manger et partager avec les ami·es

Recette pour Soupirer (5 min)

Ingrédients: Un peu de Espace 2 m2 Sol 1 Corps 5 min Temps 1-2 Poumons Souffle, Cordes vocales, Os Environnement, Air

(A) Choisissez un endroit confortable et allongez-vous

(B) Fermez les yeux si vous le souhaitez

(C) Laissez votre poids se déposer dans le sol

(D) Observez votre respiration :

pas comme elle devrait être,

mais comme qu’elle est

(E) Observez son rythme et son mouvement

(F) Puis, sur une expiration, soupirez

(G) Faites cela plusieurs fois.

Le soupir peut changer

de volume ou de tonalité

Recette pour Gado Gado (12 h) Ingrédients:

3 cs Beurre de cacahuète

3 Chilli

1 gousse Ail

½ cs Sauce soja

6-9 cs Eau

Chou, Concombre, Germes de soja

add: Aubergines, Haricots verts, etc.

Pour la S-a-u-c-e

(A) Écraser le piment et l’ail dans un mortier

(B) Mélanger le beurre de cacahuète, l’eau et la sauce soja dans un petit bol jusqu’à obtenir une texture crémeuse

(C) Ajouter le piment et l’ail, bien mélanger

Pour la S-a-l-a-d-e

(D) Couper les légumes en fines tranches, les réserver dans un grand bol

(E) Ajouter la sauce, bien mélanger bien

(F) Déguster et partager avec les ami·es

Recette pour Beurre de pommes (12 h)

Ingrédients:

2 Kg pommes fraîchement récoltées

2 bâtons de cannelle

1 pincée sel

sugar sucre si conservation longue durée

(A) Couper grossièrement chaque pomme en quatre, en retirant les parties abîmées mais en conservant les trognons et la peau, qui apportent beaucoup de goût à la cuisson.

(B) Faire cuire pendant 1 heure avec deux verres d’eau (pour éviter que le fond de la casserole ne brûle). (C) Passer les pommes cuites à travers un tamis fin. (D) Faire cuire la purée à feu très doux pendant 12 heures en remuant en remuant fréquemment pour éviter que les sucres caramélisés des fruits ne collent au fond. Ne pas couvrir et laisser évaporer. (E) La « compote beurrée » devrait avoir une couleur brune à brun foncé si vous avez ajouté du sucre, avec une texture épaisse et lisse. (F) Cela peut aussi se faire plus rapidement en 1 à 2 heures à feu moyen en remuant constamment.

Recette pour Écouter (10 min)

Ingrédients:

Un peu de Espace

2 m2 de Sol

2-4 Corps

10 min Temps

4-8 Oreilles

Souffle, Peau

Os, Ondes sonores

Environnement, Air (A) Choisissez un endroit confortable et asseyez-vous

(B) Appuyez votre dos l’un contre l’autre

(C) Fermez les yeux si vous voulez

(D) Laissez votre poids basculer vers l’arrière

(E) Prenez le temps et respirez

(F) Écoutez les sons :

a. proches et lointains, à l’extérieur de vos corps

b. proches et lointains, à l’intérieur de vos corps

(G) Ouvrez les yeux et

partagez ce que vous avez entendu

tout en restant assis·es

Recettes partagées par le collectif Bee Boarding School. BBS © Tous morceaux préservés, 2024

Recette pour Sambel Appel

Recette pour Sambel Appel (1 h) Ingrédients:

2 Pommes 1 Oignon 4 cs Huile de tournesol 7 Piments 5 gousses Ail ½ cs Sel

(A) Hacher très finement les pommes, l’oignon, les piments et l’ail

(B) Faire chauffer l’huile de tournesol à feu très vif

(C) Faire revenir l’oignon dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’il devienne doré

(D) Ajouter les pommes dans la casserole et cuire jusqu’à ce que le mélange soit homogène

(E) Faire revenir les piments et l’ail dans une autre casserole avec de l’huile chaude pendant 30 secondes, puis les incorporer à la première préparation

(F) Laisser mijoter à feu doux pendant environ 30 à 40 minutes

(G) Manger et partager avec les ami·es

Recette pour Soupirer (5 min)

Ingrédients: Un peu de Espace 2 m2 Sol 1 Corps 5 min Temps 1-2 Poumons Souffle, Cordes vocales, Os Environnement, Air

(A) Choisissez un endroit confortable et allongez-vous

(B) Fermez les yeux si vous le souhaitez

(C) Laissez votre poids se déposer dans le sol

(D) Observez votre respiration :

pas comme elle devrait être,

mais comme qu’elle est

(E) Observez son rythme et son mouvement

(F) Puis, sur une expiration, soupirez

(G) Faites cela plusieurs fois.

Le soupir peut changer

de volume ou de tonalité

Recette pour Gado Gado (12 h) Ingrédients:

3 cs Beurre de cacahuète

3 Chilli

1 gousse Ail

½ cs Sauce soja

6-9 cs Eau

Chou, Concombre, Germes de soja

add: Aubergines, Haricots verts, etc.

Pour la S-a-u-c-e

(A) Écraser le piment et l’ail dans un mortier

(B) Mélanger le beurre de cacahuète, l’eau et la sauce soja dans un petit bol jusqu’à obtenir une texture crémeuse

(C) Ajouter le piment et l’ail, bien mélanger

Pour la S-a-l-a-d-e

(D) Couper les légumes en fines tranches, les réserver dans un grand bol

(E) Ajouter la sauce, bien mélanger bien

(F) Déguster et partager avec les ami·es

Recette pour Beurre de pommes (12 h)

Ingrédients:

2 Kg pommes fraîchement récoltées

2 bâtons de cannelle

1 pincée sel

sugar sucre si conservation longue durée

(A) Couper grossièrement chaque pomme en quatre, en retirant les parties abîmées mais en conservant les trognons et la peau, qui apportent beaucoup de goût à la cuisson.

(B) Faire cuire pendant 1 heure avec deux verres d’eau (pour éviter que le fond de la casserole ne brûle). (C) Passer les pommes cuites à travers un tamis fin. (D) Faire cuire la purée à feu très doux pendant 12 heures en remuant en remuant fréquemment pour éviter que les sucres caramélisés des fruits ne collent au fond. Ne pas couvrir et laisser évaporer. (E) La « compote beurrée » devrait avoir une couleur brune à brun foncé si vous avez ajouté du sucre, avec une texture épaisse et lisse. (F) Cela peut aussi se faire plus rapidement en 1 à 2 heures à feu moyen en remuant constamment.

Recette pour Écouter (10 min)

Ingrédients:

Un peu de Espace

2 m2 de Sol

2-4 Corps

10 min Temps

4-8 Oreilles

Souffle, Peau

Os, Ondes sonores

Environnement, Air (A) Choisissez un endroit confortable et asseyez-vous

(B) Appuyez votre dos l’un contre l’autre

(C) Fermez les yeux si vous voulez

(D) Laissez votre poids basculer vers l’arrière

(E) Prenez le temps et respirez

(F) Écoutez les sons :

a. proches et lointains, à l’extérieur de vos corps

b. proches et lointains, à l’intérieur de vos corps

(G) Ouvrez les yeux et

partagez ce que vous avez entendu

tout en restant assis·es

Recettes partagées par le collectif Bee Boarding School. BBS © Tous morceaux préservés, 2024

Cycle de la Fructitude Cosmique

Cycle de la Fructitude Cosmique est une performance qui s’est tenue sur le Katzenwedelwiese en mars 2022. Elle proposait aux habitant·es et gardien·nes du verger à une série d’exercices d’échauffement pour préparer le corps aux activités de taille et d’entretien. S’inspirant de la biodynamie, des pratiques somatiques et des approches de soin holistique, cette activité ludique et participative proposait une initiation secrète à l’astrologie fruitière et au jardinage mystique. L’éventail de la fructitude (encre sur papier thaï) propose des pistes de guidance sur les chemins de transformation.

À partir du script de la performance et de ses propres impressions du pré-verger, le musicien et artiste sonore basé à Londres Oliver Say a composé une pièce sonore immersive. Dans ce processus, Say s’est imaginé comme l’un des nombreux êtres habitant la prairie, composant la pièce uniquement avec sa propre voix, échantillonnée dans un synthétiseur virtuel. En jouant sur les étirements de fréquence et l’improvisation tonale, sa vocalisation est analogue au chant d’insectes ou d’oiseaux.

Cycle de la Fructitude Cosmique

Cycle de la Fructitude Cosmique est une performance qui s’est tenue sur le Katzenwedelwiese en mars 2022. Elle proposait aux habitant·es et gardien·nes du verger à une série d’exercices d’échauffement pour préparer le corps aux activités de taille et d’entretien. S’inspirant de la biodynamie, des pratiques somatiques et des approches de soin holistique, cette activité ludique et participative proposait une initiation secrète à l’astrologie fruitière et au jardinage mystique. L’éventail de la fructitude (encre sur papier thaï) propose des pistes de guidance sur les chemins de transformation.

À partir du script de la performance et de ses propres impressions du pré-verger, le musicien et artiste sonore basé à Londres Oliver Say a composé une pièce sonore immersive. Dans ce processus, Say s’est imaginé comme l’un des nombreux êtres habitant la prairie, composant la pièce uniquement avec sa propre voix, échantillonnée dans un synthétiseur virtuel. En jouant sur les étirements de fréquence et l’improvisation tonale, sa vocalisation est analogue au chant d’insectes ou d’oiseaux.