Le Climat de l’Art

– Édito par Mateo Chacón Pino

– Édito par Mateo Chacón Pino

Alors que j’écris ces mots, le sud de l’Europe est victime d’une forte vague de chaleur quelques semaines seulement après la quatrième édition de la biennale de foodculture days à Vevey. Les lumières scintillantes du paysage ensoleillé alpin et l’esprit de communauté de ces jours se transforment lentement en souvenirs et les questions passionnantes de ces jours-ci disparaissent peu à peu. Alors que des évènements uniques comme celui-là offrent de brefs moments de répit, il reste difficile d’évaluer leurs conséquences sur des processus au long cours comme le changement climatique. Alors, comment comprendre l’art et la culture et organiser des évènements culturels pour vraiment contribuer à la durabilité de la présence humaine sur terre ?

À la suite de la biennale, foodculture days m’a proposé d’être rédacteur invité du troisième cycle de Boca A Boca, afin de revenir de façon informelle sur l’évènement et de questionner la possible contribution de la culture et de l’art à une société planétaire durable. Ce cycle est façonné par mon expérience comme curateur en Suisse et à l’étranger, par mes recherches de doctorat sur l’histoire intellectuelle de l’art et sa relation avec l’écologie et par mon expérience personnelle et les conversations que j’ai entretenues à Vevey.

À toi, cher·chère lecteur·ice, ce cycle peut sembler un recueil de contributions isolées autour des relations contradictoires que l’art entretient avec l’environnement. Néanmoins, chaque pièce témoigne de mes réflexions et échanges continus avec leur auteur·ice. En ce sens, chacune offre un aperçu des discussions qui examinent en profondeur les structures institutionnelles, les formes esthétiques et poétiques du temps et les questions méthodologiques propres à l’histoire de l’art qui, espérons-le, se poursuivront dans le futur.

Dans son essai, Magali Wagner, doctorante à l’Université de Berne ayant travaillé comme bénévole pendant la biennale de foodculture days, revient sur son expérience subjective et imagine des approches méthodologiques capables d’inclure la voix d’un monde naturel en constante évolution au sein des discours culturels.

Lucy Cordes Engelman, artiste américaine vivant actuellement aux Pays-Bas, s’est récemment intéressée au développement d’une relation poétique avec le paysage arctique. Sa contribution est une contemplation sur le temps et la consommation qui prend la forme d’un poème accompagné d’images issues de ses archives personnelles.

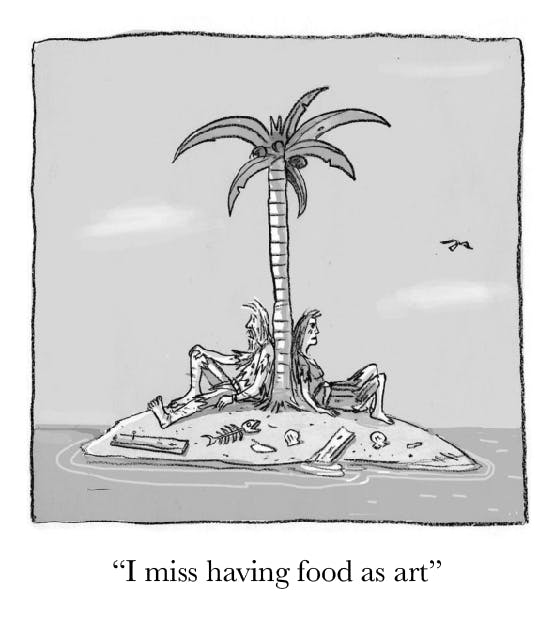

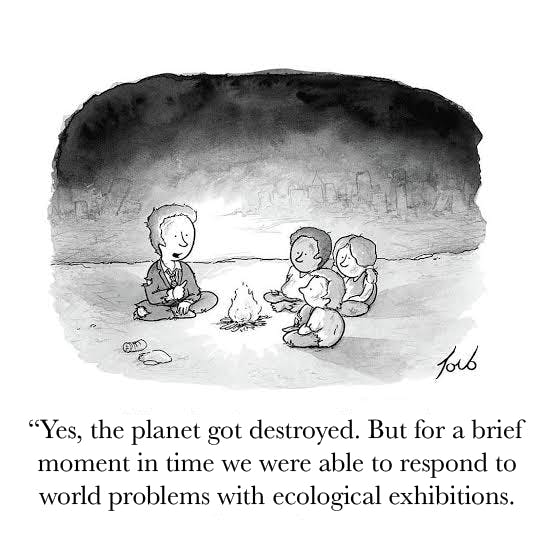

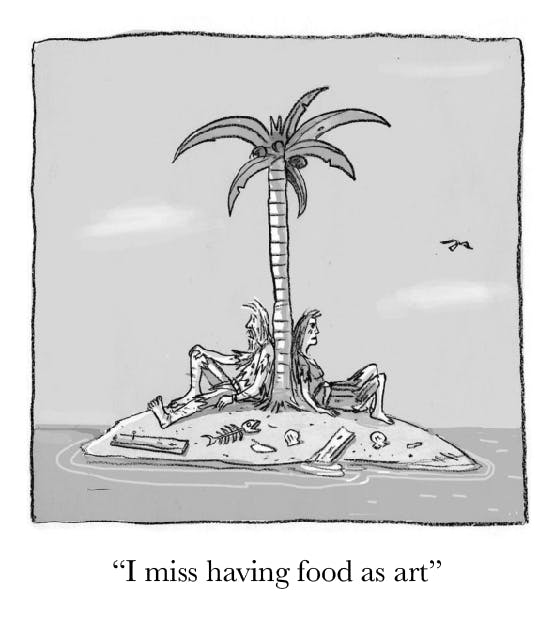

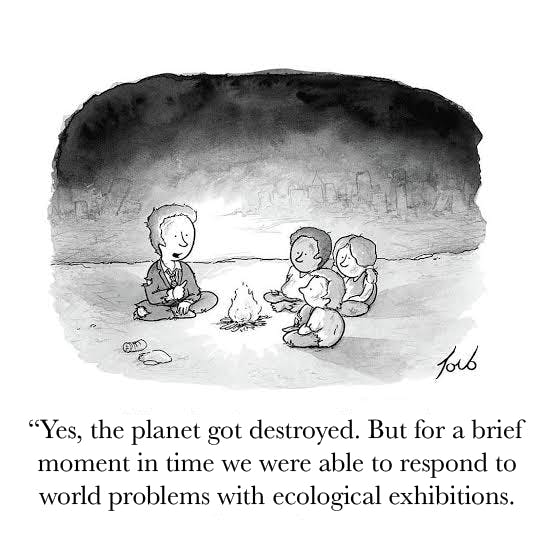

Cem A. est un artiste habitant à Cassel qui est principalement connu pour son compte Instagram dédié aux memes @freeze_magazine. Il utilise cette plateforme pour parler des infinis paradoxes, contradictions et hypocrisies dans le monde de l’art. Pour Boca a Boca, il a spécialement choisi une série de memes en réponse aux questions posées dans ce cycle et aux autres contributions.

La contribution finale de ce cycle est un court essai de ma plume. Dans ce texte, je me penche sur la nécessité vitale de trouver un chemin vers un art réellement durable et sur les défis à venir, sous l’angle de ma recherche doctorale actuelle et de mes observations faites pendant la biennale de foodculture days.

Plutôt que de donner des réponses définitives à un problème en constante évolution, ce cycle vise à encourager des conversations préexistantes entre contributeur·ice·s sur l’articulation d’une diversité de problèmes auxquels nous faisons face lorsque nous explorons le potentiel de formats artistiques durables. Prises dans leur ensemble, ces contributions offrent un point de vue réflexif sur les défis culturels et structurels liés au développement de projets artistiques qui cherchent à être des exemples de durabilité.

Le Climat de l’Art

– Édito par Mateo Chacón Pino

– Édito par Mateo Chacón Pino

Alors que j’écris ces mots, le sud de l’Europe est victime d’une forte vague de chaleur quelques semaines seulement après la quatrième édition de la biennale de foodculture days à Vevey. Les lumières scintillantes du paysage ensoleillé alpin et l’esprit de communauté de ces jours se transforment lentement en souvenirs et les questions passionnantes de ces jours-ci disparaissent peu à peu. Alors que des évènements uniques comme celui-là offrent de brefs moments de répit, il reste difficile d’évaluer leurs conséquences sur des processus au long cours comme le changement climatique. Alors, comment comprendre l’art et la culture et organiser des évènements culturels pour vraiment contribuer à la durabilité de la présence humaine sur terre ?

À la suite de la biennale, foodculture days m’a proposé d’être rédacteur invité du troisième cycle de Boca A Boca, afin de revenir de façon informelle sur l’évènement et de questionner la possible contribution de la culture et de l’art à une société planétaire durable. Ce cycle est façonné par mon expérience comme curateur en Suisse et à l’étranger, par mes recherches de doctorat sur l’histoire intellectuelle de l’art et sa relation avec l’écologie et par mon expérience personnelle et les conversations que j’ai entretenues à Vevey.

À toi, cher·chère lecteur·ice, ce cycle peut sembler un recueil de contributions isolées autour des relations contradictoires que l’art entretient avec l’environnement. Néanmoins, chaque pièce témoigne de mes réflexions et échanges continus avec leur auteur·ice. En ce sens, chacune offre un aperçu des discussions qui examinent en profondeur les structures institutionnelles, les formes esthétiques et poétiques du temps et les questions méthodologiques propres à l’histoire de l’art qui, espérons-le, se poursuivront dans le futur.

Dans son essai, Magali Wagner, doctorante à l’Université de Berne ayant travaillé comme bénévole pendant la biennale de foodculture days, revient sur son expérience subjective et imagine des approches méthodologiques capables d’inclure la voix d’un monde naturel en constante évolution au sein des discours culturels.

Lucy Cordes Engelman, artiste américaine vivant actuellement aux Pays-Bas, s’est récemment intéressée au développement d’une relation poétique avec le paysage arctique. Sa contribution est une contemplation sur le temps et la consommation qui prend la forme d’un poème accompagné d’images issues de ses archives personnelles.

Cem A. est un artiste habitant à Cassel qui est principalement connu pour son compte Instagram dédié aux memes @freeze_magazine. Il utilise cette plateforme pour parler des infinis paradoxes, contradictions et hypocrisies dans le monde de l’art. Pour Boca a Boca, il a spécialement choisi une série de memes en réponse aux questions posées dans ce cycle et aux autres contributions.

La contribution finale de ce cycle est un court essai de ma plume. Dans ce texte, je me penche sur la nécessité vitale de trouver un chemin vers un art réellement durable et sur les défis à venir, sous l’angle de ma recherche doctorale actuelle et de mes observations faites pendant la biennale de foodculture days.

Plutôt que de donner des réponses définitives à un problème en constante évolution, ce cycle vise à encourager des conversations préexistantes entre contributeur·ice·s sur l’articulation d’une diversité de problèmes auxquels nous faisons face lorsque nous explorons le potentiel de formats artistiques durables. Prises dans leur ensemble, ces contributions offrent un point de vue réflexif sur les défis culturels et structurels liés au développement de projets artistiques qui cherchent à être des exemples de durabilité.

Nous sommes dehors - un essai par Magali Wagner

Nous sommes dehors, sur les rives de Vevey où les eaux transparentes du Lac Léman scintillent sous un soleil d’été précoce. Un panorama à couper le souffle défile sous nos yeux : Lavaux et ses vignobles en terrasse classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’immensité du lac lui-même et les montagnes de Savoie au sommet enneigé de l’autre côté.

Nous sommes un groupe d’artistes, de gastronomes, de scientifiques, de cuisiniers·ères, de philosophes, de militant·e·s, de chercheur·euse·s, de jardiniers·ères, de vigneron·ne·s et de personnes au croisement de ces univers. Nous sommes réuni·e·s dans une structure semblable à un pavillon, où se trouvent une cuisine ouverte et un bar. Des tables et des chaises sont éparpillées et transforment l’espace vert de la promenade au bord du lac en un lieu de rencontre, qui revêt simultanément l’apparence d’un restaurant, d’une salle de conférence, d’une salle de réception et d’un lieu de représentation. Nous sommes présent·e·s pour assister à la biennale de foodculture days, qui se déroule la dernière semaine de mai et la première de juin 2023. Mais nous en sommes également les acteur·ices. Si ce festival apporte un cadre, une plateforme, un concept, un espace, un moment, une exposition, ce sont toutefois les différentes contributions des participant·e·s qui alimentent réellement cet évènement. Les diverses pratiques des personnes présentes se révèlent au sein d’un vaste programme, des échanges personnels et grâce au travail précieux des bénévoles pour l’accueil.

Les invité·e·s vont et viennent, participent et s’isolent, glanent des informations et dégustent un repas, profitent de la vue, vont nager et vont se balader pour explorer d’autres parties du festival qui sont dispersées dans la ville. Tou·te·s parlent de leur domaine de pratique respectif, et pourtant, en s’adressant aux autres, en participant à ce festival destiné à créer des liens, en échangeant avec d’autres, il devient clair que chacun·e est en fait à la recherche d’intermédiaires, de liens et de voies possibles face à un futur de toute évidence dystopique. Dans le contexte des dérèglements climatiques, la collaboration, les relations et la convivialité semblent être les seuls antidotes.

Digérer ensemble : INLAND Academy, foodculture days 2023

En tant qu’historienne de l’art participant comme chercheuse et bénévole, cet évènement m’a fait réfléchir à plusieurs aspects de ma propre pratique. Je vous fais part de mon expérience personnelle. Après avoir pris contact avec le projet au cours de diverses manifestations en 2022 et tissé des relations personnelles avec l’équipe, j’ai participé à la biennale dans l’optique d’inclure foodculture days comme première étude de cas de ma thèse de doctorat. J’avais l’intention de tout assimiler et documenter. J’ai loué un appartement pour la durée du festival et me suis inscrite au programme de bénévolat. J’étais motivée et préparée. Et j’ai immédiatement été submergée par la nature radicalement relationnelle de l’acte de se nourrir, par l’intensité et l’immédiateté des interactions sociales, par la simultanéité des évènements et par des questions plus personnelles sur ce que je voulais être et où je souhaitais être dans ce monde.

J’ai vite renoncé à mon envie irrépressible de tout documenter pour me plonger entièrement au cœur du festival. Au fil des jours et des nouvelles rencontres, je suis parvenue à prendre plus intuitivement part au programme. Lors de mes services en tant que bénévole, j’ai étésurprise de voir à quel point les activités à la fois physiques et mentales de l’accueil, du service et de la restauration me plaisaient et me manquaient. Le fait de me présenter plusieurs fois lors de différentes rencontres et de décrire ma pratique et mes intérêts dans des conversations, parfois brèves, parfois extensives, m’a poussé à réfléchir à la façon dont mes manières d’agir et de penser se sont formées au cours des années. Vers la fin de l’évènement, je me souviens de m’être allongée sur un banc pour écouter la conférence captivante de Maya Minder autour de ses recherches artistiques sur les algues. Submergée par les informations et les sensations, je me suis trouvée incapable de mener à bien ma routine scientifique, c’est-à-dire me tenir droite et prendre des notes. L’écran étant presque invisible à cause du soleil, je me suis permis de simplement écouter mon corps, de m’allonger, de prendre des notes mentales et d’avoir une expérience incarnée de l’appartenance à une conscience collective. Alors que certain·e·s cuisinaient, d’autres faisaient la vaisselle, revenaient d’une baignade, dessinaient allongé·e·s ou encore étaient assis·e·s et prenaient des notes attentivement. Des bribes se sont diffusées dans les oreilles de tou·te·s, faisant ressurgir des souvenirs ou suggérant de nouvelles associations d’idées. Les extraits se mélangeaient aux bruits de la cuisine et aux sons de l’été naissant sur les rives du lac. J’avais remarqué au cours d’une conversation, dès le début du festival, que j’étais davantage intéressée par l’ambiance et la structure générales de l'événement que par chaque contribution et chaque détail. Cette découverte m’aidait à me laisser aller.

Aux Complices & Maya Minder, foodculture days 2023

Lors de mes études en histoire de l’art, j’ai appris à user de la pensée associative et à voir d’un œil critique les récits historiques, à étudier les liens entre personnes, objets, continuités historiques, zones et espaces de vie, et à prendre en compte les privilèges et les angles morts. Je me suis concentrée sur la muséologie décoloniale et surtout sur l’origine des musées et des typologies imposées au patrimoine matériel. J’ai étudié pourquoi, dans la pensée euro-occidentale, nous avons développé une pratique culturelle autour d’un art (prétendument) autonome. En parallèle, je travaillais dans l’hôtellerie depuis mes 18 ans. J’ai écrit mon mémoire de Master sur la rétrospective d’Adrian Piper au MoMA de New York en 2018 et sur ses activités dans les domaines de l’art, de la philosophie et du yoga. Elle décrit ces derniers comme des pratiques qui s’entremêlent et s’alimentent plutôt que comme des occupations plus théoriques. Cette perspective m’a poussée à devenir plus audacieuse dans la mise en relation de mes différents intérêts et à me défaire des conventions des domaines respectifs. Selon moi, l’art est un outil, un outil philosophique, mais aussi une pratique sociale de réflexion sur notre vie et notre façon d’agir dans le monde. Il peut être un vecteur pour le militantisme et l’engagement sociopolitique dans l’optique de mettre au défi les structures de pouvoir hégémonique, tout comme il peut être une façon assez intime de découvrir quels aspects, quelles questions ou quelles circonstances émeuvent une personne au point qu’elle crée quelque chose sensuellement perceptible dans le monde.

Nicolas Darnauguilhem (La Pinte des Mossettes) - foodculture days 2023

Je fais actuellement partie d’un projet académique qui relie l’art et la culture aux questions écologiques, ce qui me permet de faire le pont entre mon avenir professionnel et les souvenirs majeurs du début de mon enfance. J’ai grandi dans un foyer actif au sein du mouvement écologique allemand, sensible aux questions environnementales et soucieux des politiques alimentaires. Ma famille mettait l’accent sur l’importance de la nourriture de qualité, un état d’esprit propre à la culture française. Ces préoccupations ont cultivé mon intérêt pour mes recherches actuelles sur les formes artistiques qui font le lien entre l’agroécologie et les politiques alimentaires. L’urgence climatique, la justice environnementale et les relations entre espèces sont des questions qui me préoccupent dans ma pratique : comment promouvoir ces préoccupations et pratiques au sein de structures institutionnelles et de pratiques curatoriales. Lors du festival, je me suis rendue compte que les formes vitales et holistiques de vie, de création et d’être au monde, que ce soit artistiquement, académiquement ou institutionnellement, n’étaient pas en adéquation avec les régimes temporels rigides et échappaient à la logique des objets temporels.

"First, socio-historical critiques of temporality expose how different societies and epochs foster different experiences of time. Looking at temporality from the perspective of everyday experience shows that time is not an abstract category, nor just an atmosphere, but a lived, embodied, historically and socially situated experience. Time is not a given, it is not that we have or do not have time, but that what we make it through practices. Temporality is not just imposed by an epoch or a dominant paradigm, but rather made through socio-technical arrangements and everyday practices. So, if we accept the possibility of a diversity of practices and ontologies, the progressive, productionist and restless temporal regime, although dominant, cannot be the only one." ¹

Maria Puig de la Bellacasa

Comme mentionné précédemment, je travaille sur la place des structures institutionnelles au sein du domaine culturel, et sur l’émergence des collections des musées et des disciplines scientifiques, principalement pour comprendre le cadre qui définit nos pratiques culturelles et artistiques. Le musée est conçu pour préserver et transcender le temps, directement lié à l’historiographie européenne qui a émergé au XVIIIe siècle pendant les Lumières. Concevoir son propre présent comme la fin d’un développement positif représente le récit d’un progrès structuré linéairement. Pour pouvoir rendre compte de cette forme d’histoire avec des objets et organiser un monde apparemment chaotique, le concept de l’institution se base sur des principes de catégorisation, de discrimination et de séparation. Son mode d’accumulation, de manipulation, d’exposition et d’entretien des objets, dans un ordre temporel très précis et immuable en dit long sur la vision européenne moderne des objets, considérés comme morts et passifs. Une partie du discours décolonial en muséologie s’attache justement à montrer que cette vision n’est pas en adéquation avec d’autres cosmovisions, dans lesquelles la distinction entre humains et leur environnement n’est pas hiérarchique et les objets font partie d’un monde vivant partagé. Tant l’institution que la chronologie hégémonique d’un monde technoscientifique associant le futur au progrès sont des paradigmes modernes aujourd’hui remis en question par la crise environnementale. Le futur est incertain et le monde euro-occidental prend progressivement conscience de la nature cyclique et étroitement enchevêtrée des réseaux micro et macro qui forment nos systèmes mondiaux.

« We are facing modern problems for which there are no longer modern solutions. […] the crisis is the crisis of a particular world or set of world-making practices, the dominant form of Euro-modernity (capitalist, rationalist, liberal, secular, patriarchal, white, or what have you), or, […] the OWW [One-World World (Law 2011)] – the world that has arrogated for itself the right to be ‘the’ world, subjecting all other worlds to its own terms or, worse, to nonexistence. If the crisis is largely caused by this OWW ontology, it follows that addressing the crisis implies transitioning towards the pluriverse." ²

Arturo Escobar

Le plurivers est défini comme un monde dans lequel plusieurs mondes peuvent s’imbriquer, dans lequel d’innombrables systèmes et pratiques ancrées localement se recoupent et existent en phase avec chacune et chacun. foodculture days a justement créé un plurivers à l’occasion du festival : la structure ouverte semblable à un pavillon sur la promenade de Vevey, exposée aux aléas météorologiques, a accueilli différentes activités, espèces et éléments. Les processus ont ainsi pu se dérouler à des rythmes variés. Nous avons tou·te·s coexisté et évolué en parallèle, nous nous sommes croisé·e·s, suivi·e·s et dispersé·e·s dans toute la ville, dans les restaurants, cafés, musées et espaces publics et agricoles. Après tout, nous sommes une matière vivante appartenant à un monde vivant. C’est une évidence lorsqu’on réfléchit en profondeur aux pratiques alimentaires. En nous concentrant sur les processus métaboliques de nos corps et de ceux d’autres espèces, en nous immergeant vraiment et en acceptant de faire partie de la nature cyclique de la mort et de la décomposition au sein d’un réseau alimentaire, nous discernons la nature constamment en évolution de la matière vivante et nos enchevêtrements avec le monde matériel vital. La conférence de Maya Minder était étoffée par son compagnon, un kéfir à la spiruline de 18 ans qui l’accompagne dans ses voyages. Ces micro-organismes impliqués dans le processus de fermentation ont engendré, en quelques jours, une boisson riche en nutriments qui nous a généreusement été offerte à boire. Guidé·e·s par Domingo Club, d’autres participant·e·s ont fait pousser du mycélium grâce à leur température corporelle : iels ont réussi à fermenter du soja en tempeh dans un collier qu’iels ont porté plusieurs jours.

Cultivez du mycélium grâce à votre propre énergie - Domingo Club foodculture days 2023

"As both a cultural practice and field of academic study, gastronomy orientates itself to the deceptively simple question of how can we eat well? […] it is a relational and performative space that begets ethical, as well as gastronomic, questions about the best way to approach one another. A generous table is one that is welcoming to diverse others. […] The notion of conviviality is one that can be quite useful in thinking through the political and ethical issues of eating. […] In other words, how might a focus on conviviality enable the cultivation of a more ethical approach to the lives of other species with whom we share this planet, and how might this enrich us gastronomically? […] Food is, after all, the material embodiment of an incredibly complex but largely invisible assemblage of trophic encounters between different species. Living things do not become part of the food chain without human, animal, insect, fungus, or microorganism to absorb, break down and ultimately digest them in a continuous process of destruction, decay, nourishment and regeneration." ³

Kelly Donati

Shapes of man’oushee - Christian Sleiman, foodculture days 2023

Inclure de la matière vivante dans des formats culturels exige d’accepter complètement la non-conservation de la matière vivante puisque sa forme est changeante. Elle nécessite donc d’être intégrée à des formats spécifiques et ouverts à une diversité chronologique. En tant qu'événement culturel, foodculture days est bien plus qu’un festival de dix jours organisé tous les deux ans. Selon moi, sa structure est des plus intéressantes, car c’est un format qui essaie d’agir sur plusieurs chronologies. Des recherches sur le terrain en continu, des projets à petite échelle toute l’année, une plateforme éditoriale en ligne considérée comme une archive vivante au rythme des saisons, et l’encouragement de relations et de collaborations organiques sur le long terme avec des professionnel·le·s ancré·e·s dans le contexte local de Vevey (agriculteurs·ices, cuisiniers·ères, gastronomes, vigneron·ne·s, militant·e·s et jardiniers·ères) mais aussi interconnecté·e·s mondialement (artistes, scientifiques, philosophes, chercheurs·euse). Cet ensemble forme une plateforme, comprise au sens large de cadre institutionnel, afin que de multiples actes cocréatifs puissent se fonder sur d’autres, s’adapter et coexister. Le festival n’est donc que l’aboutissement de ce processus en constante évolution.

Cette année, l’approche curatoriale de foodculture days – “Dévorer les paroles de la terre”, fait le pont entre le discours des pratiques artistiques et culinaires, les pratiques agricoles de soin de la terre et les questions ontologiques sur les relations entre l’humain et la terre. Tout comme les échanges autour de la temporalité des musées et la distinction entre les modes actifs et passifs d’être, les pratiques agricoles industrielles sont gouvernées par le même mode d’intervention technoscientifique progressif, productiviste et tumultueux. Elles considèrent la terre comme une ressource (morte), utile à l’extraction de valeur et à l’étude scientifique d’objets (passifs). Les approches écologiques de la terre estiment au contraire que les sols épuisés sont des mondes vivants menacés d’extinction et sont à l’écoute des micro- et macrochronologies des écosystèmes rassemblant plusieurs espèces.

Exposition Sobremesa: Brigham Becker au Café Celeste, foodculture days 2023

"Soil is created through a combination of geological processes taking thousands of years to break down rock and by relatively shorter ecological cycles by which organisms and plants, as well as humans growing food, break down materials that contribute to renewing the topsoil. In an epoch being named ‘the anthropocene’ to alert us to the impact of human technoscientific progress on the planet or ‘the capitalocene’ to reflect the effects of capitalist politics, drawing attention to the temporal diversity and significance of more-than-human experiences and timescales has ethico-political, practical and affective implications. Here, focusing on experiences of soil care as an involvement with the temporal rhythms of more than human worlds troubles the anthropocentric traction of predominant timescales." ⁵

Maria Puig de la Bellacasa

J’ai été formée à décrire des objets passifs, des expositions temporaires et limitées, et à attacher de la valeur à la distance historique pour livrer de meilleures analyses. Aujourd’hui, je fais face au format culturel vivant de foodculture days tout en en faisant partie. Il est impossible de décrire chaque détail avec du recul : sa forme et son format sont en constante évolution et se tournent vers l’avenir. Pour me situer au sein d’un réseau vivant, je dois découvrir des pratiques ayant été développées à cette fin. Les pratiques permaculturelles de soin du sol s’occupent des mondes multiespèces qui composent la terre. Je pourrais ainsi apprendre de ces pratiques pour imaginer l’apparence d’une présence multiespèces au sein du domaine culturel. Je dois pour cela me trouver dehors dans un premier temps : dans les champs, sur les terrasses de café et au bord du lac à Vevey.

Pomo D’Orographies II: une contre-cartographie pour Vevey - Francesca Paola Beltrame, visite à Praz Bonjour - foodculture days 2023

Références

¹ de la Bellacasa, Maria Puig. “Making Time for Soil: Technoscientific Futurity Pace of Care.” Social studies of science 45.5 (2015): 691–716 (Web version: 1-26), here: 4.

² Escobar, Arturo. Designs for the Pluriverse : Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Durham: Duke University Press, 2018, 67f.

³ Salleh, Ariel et al. Pluriverse : a Post-Development Dictionary. New Delhi: Tulika Books, 2019.

⁴ Donati, Kelly. «The Convivial Table: Imagining Ethical Relations Through Multispecies Gastronomy.» The Aristologist: An Antipodean Journal of Food History 4 (2014): 127–143, here: 127–130.

⁵ de la Bellacasa, Maria Puig. “Making Time for Soil: Technoscientific Futurity Pace of Care.” Social studies of science 45.5 (2015): 691–716 (Web version: 1-26), here: 5.

Photos

© foodculture days 2023 Dévorer les paroles de la terre, par Beatrice Zerbato

Magali Wagner

Magali Wagner est historienne de l’art, curatrice et praticienne de la culture. Elle est formée en muséologie, études culturelles comparatives et analyse d’exposition. Pendant ses études à l’Université de Bonn, elle a été cocuratrice de plusieurs expositions en tant qu’assistante scientifique, a été engagée dans divers projets de médiation artistique, a travaillé en tant assistante d’atelier et a fait partie du réseau de recherche muséologique FLOORPLAN. Elle est actuellement en doctorat en lien avec le projet de recherche du Fonds national suisse « Mediating the Ecological Imperative: Modes and Formats of Engagement » (Médiation de l’impératif écologique : les modes et les formats de l’engagement) à l’université de Berne (2021-2024), un projet commun interdisciplinaire et international. Ce dernier se focalise sur la politique visuelle du changement climatique, sur la place des problèmes écologiques dans l’art et la littérature, et sur l’implication sociale dans l’environnement au cœur des cultures autochtones. Dans son projet de thèse, elle analyse les pratiques artistiques contemporaines qui lient la production, la consommation et la politique alimentaires au changement climatique, en attachant une attention particulière à l’espace institutionnel dans lequel le domaine de la production alimentaire et le domaine culturel s’entremêlent.

Nous sommes dehors - un essai par Magali Wagner

Nous sommes dehors, sur les rives de Vevey où les eaux transparentes du Lac Léman scintillent sous un soleil d’été précoce. Un panorama à couper le souffle défile sous nos yeux : Lavaux et ses vignobles en terrasse classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’immensité du lac lui-même et les montagnes de Savoie au sommet enneigé de l’autre côté.

Nous sommes un groupe d’artistes, de gastronomes, de scientifiques, de cuisiniers·ères, de philosophes, de militant·e·s, de chercheur·euse·s, de jardiniers·ères, de vigneron·ne·s et de personnes au croisement de ces univers. Nous sommes réuni·e·s dans une structure semblable à un pavillon, où se trouvent une cuisine ouverte et un bar. Des tables et des chaises sont éparpillées et transforment l’espace vert de la promenade au bord du lac en un lieu de rencontre, qui revêt simultanément l’apparence d’un restaurant, d’une salle de conférence, d’une salle de réception et d’un lieu de représentation. Nous sommes présent·e·s pour assister à la biennale de foodculture days, qui se déroule la dernière semaine de mai et la première de juin 2023. Mais nous en sommes également les acteur·ices. Si ce festival apporte un cadre, une plateforme, un concept, un espace, un moment, une exposition, ce sont toutefois les différentes contributions des participant·e·s qui alimentent réellement cet évènement. Les diverses pratiques des personnes présentes se révèlent au sein d’un vaste programme, des échanges personnels et grâce au travail précieux des bénévoles pour l’accueil.

Les invité·e·s vont et viennent, participent et s’isolent, glanent des informations et dégustent un repas, profitent de la vue, vont nager et vont se balader pour explorer d’autres parties du festival qui sont dispersées dans la ville. Tou·te·s parlent de leur domaine de pratique respectif, et pourtant, en s’adressant aux autres, en participant à ce festival destiné à créer des liens, en échangeant avec d’autres, il devient clair que chacun·e est en fait à la recherche d’intermédiaires, de liens et de voies possibles face à un futur de toute évidence dystopique. Dans le contexte des dérèglements climatiques, la collaboration, les relations et la convivialité semblent être les seuls antidotes.

Digérer ensemble : INLAND Academy, foodculture days 2023

En tant qu’historienne de l’art participant comme chercheuse et bénévole, cet évènement m’a fait réfléchir à plusieurs aspects de ma propre pratique. Je vous fais part de mon expérience personnelle. Après avoir pris contact avec le projet au cours de diverses manifestations en 2022 et tissé des relations personnelles avec l’équipe, j’ai participé à la biennale dans l’optique d’inclure foodculture days comme première étude de cas de ma thèse de doctorat. J’avais l’intention de tout assimiler et documenter. J’ai loué un appartement pour la durée du festival et me suis inscrite au programme de bénévolat. J’étais motivée et préparée. Et j’ai immédiatement été submergée par la nature radicalement relationnelle de l’acte de se nourrir, par l’intensité et l’immédiateté des interactions sociales, par la simultanéité des évènements et par des questions plus personnelles sur ce que je voulais être et où je souhaitais être dans ce monde.

J’ai vite renoncé à mon envie irrépressible de tout documenter pour me plonger entièrement au cœur du festival. Au fil des jours et des nouvelles rencontres, je suis parvenue à prendre plus intuitivement part au programme. Lors de mes services en tant que bénévole, j’ai étésurprise de voir à quel point les activités à la fois physiques et mentales de l’accueil, du service et de la restauration me plaisaient et me manquaient. Le fait de me présenter plusieurs fois lors de différentes rencontres et de décrire ma pratique et mes intérêts dans des conversations, parfois brèves, parfois extensives, m’a poussé à réfléchir à la façon dont mes manières d’agir et de penser se sont formées au cours des années. Vers la fin de l’évènement, je me souviens de m’être allongée sur un banc pour écouter la conférence captivante de Maya Minder autour de ses recherches artistiques sur les algues. Submergée par les informations et les sensations, je me suis trouvée incapable de mener à bien ma routine scientifique, c’est-à-dire me tenir droite et prendre des notes. L’écran étant presque invisible à cause du soleil, je me suis permis de simplement écouter mon corps, de m’allonger, de prendre des notes mentales et d’avoir une expérience incarnée de l’appartenance à une conscience collective. Alors que certain·e·s cuisinaient, d’autres faisaient la vaisselle, revenaient d’une baignade, dessinaient allongé·e·s ou encore étaient assis·e·s et prenaient des notes attentivement. Des bribes se sont diffusées dans les oreilles de tou·te·s, faisant ressurgir des souvenirs ou suggérant de nouvelles associations d’idées. Les extraits se mélangeaient aux bruits de la cuisine et aux sons de l’été naissant sur les rives du lac. J’avais remarqué au cours d’une conversation, dès le début du festival, que j’étais davantage intéressée par l’ambiance et la structure générales de l'événement que par chaque contribution et chaque détail. Cette découverte m’aidait à me laisser aller.

Aux Complices & Maya Minder, foodculture days 2023

Lors de mes études en histoire de l’art, j’ai appris à user de la pensée associative et à voir d’un œil critique les récits historiques, à étudier les liens entre personnes, objets, continuités historiques, zones et espaces de vie, et à prendre en compte les privilèges et les angles morts. Je me suis concentrée sur la muséologie décoloniale et surtout sur l’origine des musées et des typologies imposées au patrimoine matériel. J’ai étudié pourquoi, dans la pensée euro-occidentale, nous avons développé une pratique culturelle autour d’un art (prétendument) autonome. En parallèle, je travaillais dans l’hôtellerie depuis mes 18 ans. J’ai écrit mon mémoire de Master sur la rétrospective d’Adrian Piper au MoMA de New York en 2018 et sur ses activités dans les domaines de l’art, de la philosophie et du yoga. Elle décrit ces derniers comme des pratiques qui s’entremêlent et s’alimentent plutôt que comme des occupations plus théoriques. Cette perspective m’a poussée à devenir plus audacieuse dans la mise en relation de mes différents intérêts et à me défaire des conventions des domaines respectifs. Selon moi, l’art est un outil, un outil philosophique, mais aussi une pratique sociale de réflexion sur notre vie et notre façon d’agir dans le monde. Il peut être un vecteur pour le militantisme et l’engagement sociopolitique dans l’optique de mettre au défi les structures de pouvoir hégémonique, tout comme il peut être une façon assez intime de découvrir quels aspects, quelles questions ou quelles circonstances émeuvent une personne au point qu’elle crée quelque chose sensuellement perceptible dans le monde.

Nicolas Darnauguilhem (La Pinte des Mossettes) - foodculture days 2023

Je fais actuellement partie d’un projet académique qui relie l’art et la culture aux questions écologiques, ce qui me permet de faire le pont entre mon avenir professionnel et les souvenirs majeurs du début de mon enfance. J’ai grandi dans un foyer actif au sein du mouvement écologique allemand, sensible aux questions environnementales et soucieux des politiques alimentaires. Ma famille mettait l’accent sur l’importance de la nourriture de qualité, un état d’esprit propre à la culture française. Ces préoccupations ont cultivé mon intérêt pour mes recherches actuelles sur les formes artistiques qui font le lien entre l’agroécologie et les politiques alimentaires. L’urgence climatique, la justice environnementale et les relations entre espèces sont des questions qui me préoccupent dans ma pratique : comment promouvoir ces préoccupations et pratiques au sein de structures institutionnelles et de pratiques curatoriales. Lors du festival, je me suis rendue compte que les formes vitales et holistiques de vie, de création et d’être au monde, que ce soit artistiquement, académiquement ou institutionnellement, n’étaient pas en adéquation avec les régimes temporels rigides et échappaient à la logique des objets temporels.

"First, socio-historical critiques of temporality expose how different societies and epochs foster different experiences of time. Looking at temporality from the perspective of everyday experience shows that time is not an abstract category, nor just an atmosphere, but a lived, embodied, historically and socially situated experience. Time is not a given, it is not that we have or do not have time, but that what we make it through practices. Temporality is not just imposed by an epoch or a dominant paradigm, but rather made through socio-technical arrangements and everyday practices. So, if we accept the possibility of a diversity of practices and ontologies, the progressive, productionist and restless temporal regime, although dominant, cannot be the only one." ¹

Maria Puig de la Bellacasa

Comme mentionné précédemment, je travaille sur la place des structures institutionnelles au sein du domaine culturel, et sur l’émergence des collections des musées et des disciplines scientifiques, principalement pour comprendre le cadre qui définit nos pratiques culturelles et artistiques. Le musée est conçu pour préserver et transcender le temps, directement lié à l’historiographie européenne qui a émergé au XVIIIe siècle pendant les Lumières. Concevoir son propre présent comme la fin d’un développement positif représente le récit d’un progrès structuré linéairement. Pour pouvoir rendre compte de cette forme d’histoire avec des objets et organiser un monde apparemment chaotique, le concept de l’institution se base sur des principes de catégorisation, de discrimination et de séparation. Son mode d’accumulation, de manipulation, d’exposition et d’entretien des objets, dans un ordre temporel très précis et immuable en dit long sur la vision européenne moderne des objets, considérés comme morts et passifs. Une partie du discours décolonial en muséologie s’attache justement à montrer que cette vision n’est pas en adéquation avec d’autres cosmovisions, dans lesquelles la distinction entre humains et leur environnement n’est pas hiérarchique et les objets font partie d’un monde vivant partagé. Tant l’institution que la chronologie hégémonique d’un monde technoscientifique associant le futur au progrès sont des paradigmes modernes aujourd’hui remis en question par la crise environnementale. Le futur est incertain et le monde euro-occidental prend progressivement conscience de la nature cyclique et étroitement enchevêtrée des réseaux micro et macro qui forment nos systèmes mondiaux.

« We are facing modern problems for which there are no longer modern solutions. […] the crisis is the crisis of a particular world or set of world-making practices, the dominant form of Euro-modernity (capitalist, rationalist, liberal, secular, patriarchal, white, or what have you), or, […] the OWW [One-World World (Law 2011)] – the world that has arrogated for itself the right to be ‘the’ world, subjecting all other worlds to its own terms or, worse, to nonexistence. If the crisis is largely caused by this OWW ontology, it follows that addressing the crisis implies transitioning towards the pluriverse." ²

Arturo Escobar

Le plurivers est défini comme un monde dans lequel plusieurs mondes peuvent s’imbriquer, dans lequel d’innombrables systèmes et pratiques ancrées localement se recoupent et existent en phase avec chacune et chacun. foodculture days a justement créé un plurivers à l’occasion du festival : la structure ouverte semblable à un pavillon sur la promenade de Vevey, exposée aux aléas météorologiques, a accueilli différentes activités, espèces et éléments. Les processus ont ainsi pu se dérouler à des rythmes variés. Nous avons tou·te·s coexisté et évolué en parallèle, nous nous sommes croisé·e·s, suivi·e·s et dispersé·e·s dans toute la ville, dans les restaurants, cafés, musées et espaces publics et agricoles. Après tout, nous sommes une matière vivante appartenant à un monde vivant. C’est une évidence lorsqu’on réfléchit en profondeur aux pratiques alimentaires. En nous concentrant sur les processus métaboliques de nos corps et de ceux d’autres espèces, en nous immergeant vraiment et en acceptant de faire partie de la nature cyclique de la mort et de la décomposition au sein d’un réseau alimentaire, nous discernons la nature constamment en évolution de la matière vivante et nos enchevêtrements avec le monde matériel vital. La conférence de Maya Minder était étoffée par son compagnon, un kéfir à la spiruline de 18 ans qui l’accompagne dans ses voyages. Ces micro-organismes impliqués dans le processus de fermentation ont engendré, en quelques jours, une boisson riche en nutriments qui nous a généreusement été offerte à boire. Guidé·e·s par Domingo Club, d’autres participant·e·s ont fait pousser du mycélium grâce à leur température corporelle : iels ont réussi à fermenter du soja en tempeh dans un collier qu’iels ont porté plusieurs jours.

Cultivez du mycélium grâce à votre propre énergie - Domingo Club foodculture days 2023

"As both a cultural practice and field of academic study, gastronomy orientates itself to the deceptively simple question of how can we eat well? […] it is a relational and performative space that begets ethical, as well as gastronomic, questions about the best way to approach one another. A generous table is one that is welcoming to diverse others. […] The notion of conviviality is one that can be quite useful in thinking through the political and ethical issues of eating. […] In other words, how might a focus on conviviality enable the cultivation of a more ethical approach to the lives of other species with whom we share this planet, and how might this enrich us gastronomically? […] Food is, after all, the material embodiment of an incredibly complex but largely invisible assemblage of trophic encounters between different species. Living things do not become part of the food chain without human, animal, insect, fungus, or microorganism to absorb, break down and ultimately digest them in a continuous process of destruction, decay, nourishment and regeneration." ³

Kelly Donati

Shapes of man’oushee - Christian Sleiman, foodculture days 2023

Inclure de la matière vivante dans des formats culturels exige d’accepter complètement la non-conservation de la matière vivante puisque sa forme est changeante. Elle nécessite donc d’être intégrée à des formats spécifiques et ouverts à une diversité chronologique. En tant qu'événement culturel, foodculture days est bien plus qu’un festival de dix jours organisé tous les deux ans. Selon moi, sa structure est des plus intéressantes, car c’est un format qui essaie d’agir sur plusieurs chronologies. Des recherches sur le terrain en continu, des projets à petite échelle toute l’année, une plateforme éditoriale en ligne considérée comme une archive vivante au rythme des saisons, et l’encouragement de relations et de collaborations organiques sur le long terme avec des professionnel·le·s ancré·e·s dans le contexte local de Vevey (agriculteurs·ices, cuisiniers·ères, gastronomes, vigneron·ne·s, militant·e·s et jardiniers·ères) mais aussi interconnecté·e·s mondialement (artistes, scientifiques, philosophes, chercheurs·euse). Cet ensemble forme une plateforme, comprise au sens large de cadre institutionnel, afin que de multiples actes cocréatifs puissent se fonder sur d’autres, s’adapter et coexister. Le festival n’est donc que l’aboutissement de ce processus en constante évolution.

Cette année, l’approche curatoriale de foodculture days – “Dévorer les paroles de la terre”, fait le pont entre le discours des pratiques artistiques et culinaires, les pratiques agricoles de soin de la terre et les questions ontologiques sur les relations entre l’humain et la terre. Tout comme les échanges autour de la temporalité des musées et la distinction entre les modes actifs et passifs d’être, les pratiques agricoles industrielles sont gouvernées par le même mode d’intervention technoscientifique progressif, productiviste et tumultueux. Elles considèrent la terre comme une ressource (morte), utile à l’extraction de valeur et à l’étude scientifique d’objets (passifs). Les approches écologiques de la terre estiment au contraire que les sols épuisés sont des mondes vivants menacés d’extinction et sont à l’écoute des micro- et macrochronologies des écosystèmes rassemblant plusieurs espèces.

Exposition Sobremesa: Brigham Becker au Café Celeste, foodculture days 2023

"Soil is created through a combination of geological processes taking thousands of years to break down rock and by relatively shorter ecological cycles by which organisms and plants, as well as humans growing food, break down materials that contribute to renewing the topsoil. In an epoch being named ‘the anthropocene’ to alert us to the impact of human technoscientific progress on the planet or ‘the capitalocene’ to reflect the effects of capitalist politics, drawing attention to the temporal diversity and significance of more-than-human experiences and timescales has ethico-political, practical and affective implications. Here, focusing on experiences of soil care as an involvement with the temporal rhythms of more than human worlds troubles the anthropocentric traction of predominant timescales." ⁵

Maria Puig de la Bellacasa

J’ai été formée à décrire des objets passifs, des expositions temporaires et limitées, et à attacher de la valeur à la distance historique pour livrer de meilleures analyses. Aujourd’hui, je fais face au format culturel vivant de foodculture days tout en en faisant partie. Il est impossible de décrire chaque détail avec du recul : sa forme et son format sont en constante évolution et se tournent vers l’avenir. Pour me situer au sein d’un réseau vivant, je dois découvrir des pratiques ayant été développées à cette fin. Les pratiques permaculturelles de soin du sol s’occupent des mondes multiespèces qui composent la terre. Je pourrais ainsi apprendre de ces pratiques pour imaginer l’apparence d’une présence multiespèces au sein du domaine culturel. Je dois pour cela me trouver dehors dans un premier temps : dans les champs, sur les terrasses de café et au bord du lac à Vevey.

Pomo D’Orographies II: une contre-cartographie pour Vevey - Francesca Paola Beltrame, visite à Praz Bonjour - foodculture days 2023

Références

¹ de la Bellacasa, Maria Puig. “Making Time for Soil: Technoscientific Futurity Pace of Care.” Social studies of science 45.5 (2015): 691–716 (Web version: 1-26), here: 4.

² Escobar, Arturo. Designs for the Pluriverse : Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Durham: Duke University Press, 2018, 67f.

³ Salleh, Ariel et al. Pluriverse : a Post-Development Dictionary. New Delhi: Tulika Books, 2019.

⁴ Donati, Kelly. «The Convivial Table: Imagining Ethical Relations Through Multispecies Gastronomy.» The Aristologist: An Antipodean Journal of Food History 4 (2014): 127–143, here: 127–130.

⁵ de la Bellacasa, Maria Puig. “Making Time for Soil: Technoscientific Futurity Pace of Care.” Social studies of science 45.5 (2015): 691–716 (Web version: 1-26), here: 5.

Photos

© foodculture days 2023 Dévorer les paroles de la terre, par Beatrice Zerbato

Magali Wagner

Magali Wagner est historienne de l’art, curatrice et praticienne de la culture. Elle est formée en muséologie, études culturelles comparatives et analyse d’exposition. Pendant ses études à l’Université de Bonn, elle a été cocuratrice de plusieurs expositions en tant qu’assistante scientifique, a été engagée dans divers projets de médiation artistique, a travaillé en tant assistante d’atelier et a fait partie du réseau de recherche muséologique FLOORPLAN. Elle est actuellement en doctorat en lien avec le projet de recherche du Fonds national suisse « Mediating the Ecological Imperative: Modes and Formats of Engagement » (Médiation de l’impératif écologique : les modes et les formats de l’engagement) à l’université de Berne (2021-2024), un projet commun interdisciplinaire et international. Ce dernier se focalise sur la politique visuelle du changement climatique, sur la place des problèmes écologiques dans l’art et la littérature, et sur l’implication sociale dans l’environnement au cœur des cultures autochtones. Dans son projet de thèse, elle analyse les pratiques artistiques contemporaines qui lient la production, la consommation et la politique alimentaires au changement climatique, en attachant une attention particulière à l’espace institutionnel dans lequel le domaine de la production alimentaire et le domaine culturel s’entremêlent.

Feed the hungry ghosts when they come for dinner

– un poème by Lucy Cordes Engelman

– un poème by Lucy Cordes Engelman

Feed the hungry ghosts when they come for dinner —

Lucy Cordes Engelman

A mouth is a door, a gateway, a portal.

Somehow that night we reheated the leftovers, cooked the tv dinner in the broken microwave, revived the stale bread in the oven with drops of water, twisted off the lid of the 10 year old can of tuna, cracked open the jar of beans that sat far back on the pantry shelf, and ripped apart the ancient bag of rice, pouring it into the rusty pot to boil. And we licked peanut butter off the knife as the moon rose (only we couldn’t see it clearly because of the clouds) and pulled oranges out of the waves, as we inhaled seeds of sadness and seeds of love.

Later we fed each other every single duck egg we could find – and also devoured the mint chocolate chip ice cream even though it had a bad case of freezer burn and then ate the soft vanilla wafers and burnt graham crackers that still tasted of smoke. By then it was already 3am but I was still strongly longing for kiwis so I settled for drinking a juniper liquor our Dutch neighbor claimed to have invented.

And seventeen years passed; the number of years it takes the “Magicicada Septendecim” 17-year-cicada to sleep before it wakes and sings again.

A mouth is a door, a gateway, a portal.

Then one morning we split a granola bar three ways, and ate a packet of instant oatmeal mixed together with hot hot honey from the hot hot springs and we poured a jar of salt onto the grass and made a perfect circle of apples around our tent and strung up popcorn in the trees and pulled up the weeds to make a salad. But don’t worry, we only grabbed some of the weeds, the others we left to multiply.

Hours passed in the afternoon as we planted ice cubes in the riverbed, sowed amaranth all over the gravel road, and foraged for smoked almonds and dumplings and saltine crackers in the valley. Someone made a necklace of nectarine pits and crowned three of us King as we drank milk (cow’s, I think it was?) to celebrate while the faucet in the forest dripped with red wine and when I lay down for a short rest wild salmon swam into my open mouth. Later, we gorged on violets dipped in moldy jam, our stomachs so full and bloated by now that we belched out melodies in a minor key and moaned in simple droning tones, rejoicing in our ability to do so.

And over the course of three more years the dorado catfish spawned in the river, beginning its journey at the headwaters and drifting thousands of miles towards the estuary in the east, eventually making its way back through the floodplains.

A mouth is a door, a gateway, a portal.

But as the sun went down this very evening, a fox wandered off with my tongue – she made me good promises – and my teeth became little pearls and then I could only eat the mud after that, but also breast milk and sour candy and all the other glorious gifts that angels whisper of.

This is how we feed our souls, they said.

And of course, you already know that in some untold amount of time

my soul will be the food that some other being is fed to be sustained,

my mouth consumed by some other mouth.

Lucy Cordes Engelmann

Lucy Cordes Engelman est une artiste de Washington DC actuellement installée à Amsterdam. Elle joue avec le potentiel sensoriel du film et de l’écriture en relation avec le féminisme et l’écologie afin de se reprendre contact avec la terre vivante. Les savoirs soumis et alternatifs qui sont profondément ancrés en place ont une place centrale dans la pratique basée sur la recherche de Lucy. Ayant obtenu avec mention son Master en recherche artistique à l’Académie royale des beaux-arts de La Haye (KABK) en 2019, elle a présenté son travail en Europe, en Amérique et bientôt à Séoul.

Feed the hungry ghosts when they come for dinner

– un poème by Lucy Cordes Engelman

– un poème by Lucy Cordes Engelman

Feed the hungry ghosts when they come for dinner —

Lucy Cordes Engelman

A mouth is a door, a gateway, a portal.

Somehow that night we reheated the leftovers, cooked the tv dinner in the broken microwave, revived the stale bread in the oven with drops of water, twisted off the lid of the 10 year old can of tuna, cracked open the jar of beans that sat far back on the pantry shelf, and ripped apart the ancient bag of rice, pouring it into the rusty pot to boil. And we licked peanut butter off the knife as the moon rose (only we couldn’t see it clearly because of the clouds) and pulled oranges out of the waves, as we inhaled seeds of sadness and seeds of love.

Later we fed each other every single duck egg we could find – and also devoured the mint chocolate chip ice cream even though it had a bad case of freezer burn and then ate the soft vanilla wafers and burnt graham crackers that still tasted of smoke. By then it was already 3am but I was still strongly longing for kiwis so I settled for drinking a juniper liquor our Dutch neighbor claimed to have invented.

And seventeen years passed; the number of years it takes the “Magicicada Septendecim” 17-year-cicada to sleep before it wakes and sings again.

A mouth is a door, a gateway, a portal.

Then one morning we split a granola bar three ways, and ate a packet of instant oatmeal mixed together with hot hot honey from the hot hot springs and we poured a jar of salt onto the grass and made a perfect circle of apples around our tent and strung up popcorn in the trees and pulled up the weeds to make a salad. But don’t worry, we only grabbed some of the weeds, the others we left to multiply.

Hours passed in the afternoon as we planted ice cubes in the riverbed, sowed amaranth all over the gravel road, and foraged for smoked almonds and dumplings and saltine crackers in the valley. Someone made a necklace of nectarine pits and crowned three of us King as we drank milk (cow’s, I think it was?) to celebrate while the faucet in the forest dripped with red wine and when I lay down for a short rest wild salmon swam into my open mouth. Later, we gorged on violets dipped in moldy jam, our stomachs so full and bloated by now that we belched out melodies in a minor key and moaned in simple droning tones, rejoicing in our ability to do so.

And over the course of three more years the dorado catfish spawned in the river, beginning its journey at the headwaters and drifting thousands of miles towards the estuary in the east, eventually making its way back through the floodplains.

A mouth is a door, a gateway, a portal.

But as the sun went down this very evening, a fox wandered off with my tongue – she made me good promises – and my teeth became little pearls and then I could only eat the mud after that, but also breast milk and sour candy and all the other glorious gifts that angels whisper of.

This is how we feed our souls, they said.

And of course, you already know that in some untold amount of time

my soul will be the food that some other being is fed to be sustained,

my mouth consumed by some other mouth.

Lucy Cordes Engelmann

Lucy Cordes Engelman est une artiste de Washington DC actuellement installée à Amsterdam. Elle joue avec le potentiel sensoriel du film et de l’écriture en relation avec le féminisme et l’écologie afin de se reprendre contact avec la terre vivante. Les savoirs soumis et alternatifs qui sont profondément ancrés en place ont une place centrale dans la pratique basée sur la recherche de Lucy. Ayant obtenu avec mention son Master en recherche artistique à l’Académie royale des beaux-arts de La Haye (KABK) en 2019, elle a présenté son travail en Europe, en Amérique et bientôt à Séoul.

Le Climat des Memes

Avec l'accord de Cem A., également connu sous le nom de @freeze_magazine @freeze_magazine

Cem A.

Cem A. est un artiste expérimenté en anthropologie. Il est connu notamment en tant qu’administrateur de la page de memes artistiques @freeze_magazine et pour ses installations spécifiques à chaque site. Son travail explore des thèmes divers, comme la survie et l’aliénation dans le monde artistique, souvent sous un angle hyper-réflexif et dans des projets collaboratifs. Il est conseiller artistique au documenta Institut.

Les expositions et installations en solo de Cem A. ont par exemple été sélectionnées aux Louisiana Museum, Barbican Centre, Berlinische Galerie, Grimmwelt Museum et Museum Wiesbaden. Ses expositions en groupe sont présentées à la documenta fifteen et la 14. Biennial of Young Artists du musée d’art contemporain de Skopje. Il a tenu des conférences aux Royal College of Art, Central Saint Martins, Haus der Elektronischen Künste, HDK Valand, Universität der Künste et Istanbul Modern. Il est membre de Hœr NY, un collectif artistique féministe, queer et bisexuel fondé avec Harley Aussoleil et Frances Breden.

Le Climat des Memes

Avec l'accord de Cem A., également connu sous le nom de @freeze_magazine @freeze_magazine

Cem A.

Cem A. est un artiste expérimenté en anthropologie. Il est connu notamment en tant qu’administrateur de la page de memes artistiques @freeze_magazine et pour ses installations spécifiques à chaque site. Son travail explore des thèmes divers, comme la survie et l’aliénation dans le monde artistique, souvent sous un angle hyper-réflexif et dans des projets collaboratifs. Il est conseiller artistique au documenta Institut.

Les expositions et installations en solo de Cem A. ont par exemple été sélectionnées aux Louisiana Museum, Barbican Centre, Berlinische Galerie, Grimmwelt Museum et Museum Wiesbaden. Ses expositions en groupe sont présentées à la documenta fifteen et la 14. Biennial of Young Artists du musée d’art contemporain de Skopje. Il a tenu des conférences aux Royal College of Art, Central Saint Martins, Haus der Elektronischen Künste, HDK Valand, Universität der Künste et Istanbul Modern. Il est membre de Hœr NY, un collectif artistique féministe, queer et bisexuel fondé avec Harley Aussoleil et Frances Breden.

Le Climat de l’Art : le casse-tête de la durabilité

Le monde artistique fait face à un problème : l’art lui-même n’est pas durable. Pour être plus précis, ce que nous considérons comme de l’art ne contribue pas matériellement à une existence humaine durable au sein de l’écologie planétaire. Dans le contexte du réchauffement climatique à l’échelle mondiale et alors que les professionnel·le·s du milieu artistique semblent de plus en plus disposé·e·s à mettre en question notre rôle écologique dans le monde, on ne peut que remarquer la futilité apparente à réduire les nombreux aspects de l’anthropocène – par exemple l’extraction de ressources et la dégradation des sols, le commerce mondial et les routes commerciales, ou la dépendance énergétique au carbone et l’extraction de données –à un simple contenu artistique. De nombreux·ses artistes militent en parallèle de leur travail créatif, et pourtant il semblerait que les artistes et les curateur·ice·s se contentent de travaux qui « citent » ou « représentent » le réchauffement climatique. La pensée adornienne sur l’autonomie de l’art reste pendant ce temps-là prépondérante : l’art devrait seulement proposer une forme esthétique à n’importe quel contenu.

Cette conversation est particulièrement déterminante en Suisse, car le futur message sur la culture, qui est un ensemble de lignes directrices quadriennales à destination des systèmes de soutien culturel gouvernementaux, est actuellement en consultation. Une grande partie de l’ébauche du gouvernement est consacrée à reconnaître la nécessité d’un changement culturel pour contribuer à une société durable. Néanmoins, le plan d’action reste obscur. À part une vision claire pour l’architecture, le message se limite à appeler à un débat entre organismes et institutions de financement afin de réduire les émissions de CO2 dans la production culturelle. En d’autres mots, cette ébauche échoue à présenter une vision développée et convaincante d’une culture potentiellement durable.

En tant qu’évènement culturel, foodculture days n’est pas conçu avec un but ou une position politique explicite. La biennale fonctionne plutôt comme une plateforme sur laquelle les artistes, designers, chef·fe·s et militant·e·s peuvent présenter et parler de leurs travaux. C’est une tribune publique en faveur de relations écologiques et sociales durables enrichie par les différents types de plaisir que la nourriture et la gastronomie ont à offrir. Et c’est en soi déjà une provocation. Vevey, la ville qui accueille l’évènement tous les deux ans, est le siège mondial de Nestlé, un des plus grands conglomérats alimentaires au monde et un acteur socio-politique controversé dans les pays du Sud global.

Cette provocation a deux facettes : la plus évidente est celle de mettre à disposition une plateforme pour donner la parole à d’autres perspectives sur la nourriture, la cuisine et les soins qui défient cet inévitable mastodonte qui a la mainmise sur la chaîne alimentaire à l’échelle mondiale. Les cultures locales, structures sociales, défis environnementaux et initiatives culturelles comme foodculture days contrecarrent l’idée que les produits échangés et/ou produits par une poignée d’entreprises occidentales soient indispensables à l’expérience mondiale de faire ses courses. Les projets artistiques présentés lors de la biennale vont ainsi au-delà du réalisme capitaliste et du mythe selon lequel seules les solutions technologiques des grandes entreprises pourraient solutionner les problèmes globaux.

La deuxième facette est plus profonde et défie la compréhension traditionnelle de l’art en Suisse. foodculture days cherche explicitement à surmonter les frontières traditionnelles entre l’art contemporain, les arts vivants, le design, l’architecture et la culture alimentaire. Quel que soit leur domaine d’activité, les participant·e·s viennent avec un but idéologique. Iels partagent tou·te·s un intérêt à situer leur pratique dans un contexte déterminé et à interagir autant avec d’autres invité·e·s qu’avec le public de la biennale. Ce sont ces inclinations qui sont décisives dans le développement d’approches artistiques qui transcendent les idées traditionnelles sur l’art, ce qui constitue le cœur du programme de foodculture days.

En réalité, Nestlé elle-même a géré une fondation culturelle en Suisse pendant plusieurs années avec laquelle elle a soutenu des producteur·ice·s culturel·le·s jusqu’en 2022. Même si cela n’a jamais eu lieu, il aurait été logique que Nestlé souhaite soutenir un projet comme foodculture days. Néanmoins, comme la plupart des organismes de financement en Suisse, le fond culturel de Nestlé faisait une distinction entre les arts visuels et d’autres formats culturels. L’entreprise se spécialisait dans l’offre d’un soutien décisif aux espaces d’exposition et initiatives culturelles non institutionnels et souvent précaires. Sans surprise, les projets financés faisaient en majorité appel aux notions conservatrices de l’art et préservaient l’idée adornienne de l’autonomie de l’œuvre artistique.

Pour être honnête, la plupart des financements artistiques en Suisse repose sur les mêmes distinctions. La fondation Nestlé s’appuyait en effet sur une compréhension de l’art largement acceptée et pourtant restrictive. Au sein de la production artistique et culturelle de ce pays, on observe que la fondation nationale Pro Helvetia fonctionne comme une boussole pour les autres organismes et institutions de financement. À part des définitions fiscales et douanières, il n’existe aucune définition officielle de l’art ou de la culture en Suisse. Ce qui constitue l’art est à la place défini par le discours dans la recherche et au cours d’évènements. Et, bien que Pro Helvetia soit une institution ouverte et proactive, quand elle soutient un projet comme foodculture days, elle le fait en le catégorisant comme « transdisciplinaire », une catégorie de financement aux frontières floues, et non pas dans « arts visuels ».

La catégorisation de foodculture days comme « transdisciplinaire » est un symptôme de ce conservatisme général. Elle préserve en effet l’autonomie des arts visuels en offrant ce nouveau vaisseau ad hoc, au lieu d’adapter les concepts préexistants aux nouvelles pratiques. Mais alors comment les institutions culturelles novatrices peuvent-elles devenir durables financièrement si les structures de financement publiques et privées ne reflètent pas leurs besoins ? Jusqu’à présent, le défi que représente le développement de formats culturels durables et de schémas de financement appropriés relève encore des initiateur·ice·s mêmes.

Le problème rencontré ici est que l’innovation culturelle nécessaire aux nouvelles formes d’art durable se fait en dehors des institutions déjà établies. Il faut certes reconnaître que les grandes institutions et musées suisses ont déjà pris des mesures pour réduire ou atténuer leur impact environnemental et devraient en être saluées. Les établissements suisses optimisent par exemple la manutention des œuvres et des objets d’art et compensent les émissions des vols en avion. Certains sont même disposés à faire des rénovations et à faire appel à de nouveaux types d’isolation et de chauffage. Dans certains cas, ces institutions programment aussi des évènements et des expositions qui représentent ou parlent du réchauffement climatique, mais ces initiatives n’ont pas encore réussi à transformer fondamentalement le secteur culturel pour le rendre structurellement durable.

Pour rendre possible un tel changement, il faudrait reconsidérer en profondeur l’activité principale de ces institutions, c’est-à-dire la définition de l’art elle-même. Chaque institution respecte une définition qui façonne chaque aspect de ses activités. Une définition durable de l’art aurait en d’autres mots une influence sur les pratiques muséographiques et d’exposition, notamment en soulevant des questions inédites : pourquoi et comment archiver et conserver les œuvres d’art ? Comment peuvent faire les expositions pour répondre aux processus écologiques plutôt qu’à l’économie de l’attention ? La recherche et la production sont-elles possibles sans avoir recours à des pratiques d’extraction ? La durabilité peut-elle être concrétisée autrement que par la simple représentation des changements climatiques ?

Grâce à son approche et son axe originaux, la biennale de foodculture days réussit à transcender les idées traditionnelles de l’art autonome. En termes de durabilité, son principal

défi est plutôt infrastructurel : comment réussir à être viable sur le long terme ? Avec un accès difficile à des financements structurels et des budgets limités, le succès d’un projet comme foodculture days reste dépendant de l’engagement personnel important de l’équipe tout au long de l’année ainsi que du travail non payé de nombreux·euse·s bénévoles pour les tâches essentielles du quotidien pendant la biennale. Même si elles sont très motivées, les personnes impliquées se mettent objectivement en danger d’épuisement et de surmenage afin de répondre aux attentes et atteindre les ambitions de foodculture days. Avec toute une stratégie de financement à réinventer pour chaque nouvelle édition, la perpétuation d’un tel projet représente une tâche sisyphéenne qui joue constamment avec les limites personnelles des individus qui s’engagent pour son succès.

Après quatre éditions, la biennale n’a toujours pas de financement structurel et ne peut donc pas développer de résilience structurelle. Le schéma de financement culturel actuel se concentre sur le soutien à desévènements ponctuels et semble ainsi être l’obstacle principal de l’établissement d’une nouvelle classe de projets artistiques durables sur le long terme. Désormais, le plus grand défi pour foodculture days est donc sa propre institutionnalisation afin de rendre possible des perspectives à long terme et une responsabilité culturelle. La biennale a déjà ébranlé les fondations en concevant un forum pour les formes culturelles durables qui n’adhèrent pas aux termes autonomes de la culture. Pour élaborer une compréhension de la culture durable, pour un art ancré dans la politique et l’environnement, nous devons désormais interroger la fonction même des institutions. Nous devons maintenant cultiver une esthésie écologique : comprendre l’art durablement et concevoir l’art comme fondamentalement enraciné dans les processus politiques et environnementaux. C’est la seule façon d’avoir une base permettant de créer les structures institutionnelles et économiques nécessaires à une transformation continue de notre climat esthétique.

Mateo Chacón Pino

Mateo Chacón Pino est un historien de l’art, curateur et auteur suisso-colombien. Il a commissionné des projets dans des espaces artistiques, musées, galeries et fermes en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il a participé à The Curatorial and Artistic Thing du sixtyeight art institute de Copenhague et au programme de curation de De Appel, à Amsterdam. Il vit actuellement à Cassel et travaille comme assistant de recherche pour la professeure Liliana Gómez. Dans sa thèse The Distinction of Art & Nature (La distinction de l’art et de la nature), il questionne le temps épistémique de l’histoire de l’art à la lumière de l’anthropocène et problématise la notion de l’art contemporain dans le contexte de l’exposition. Il a obtenu son master de l’université de Zurich en 2021 sur le rôle du financement gouvernemental dans la compréhension de l’art, illustré par l’étude de cas du FondsCultureSud en Suisse.

Le Climat de l’Art : le casse-tête de la durabilité

Le monde artistique fait face à un problème : l’art lui-même n’est pas durable. Pour être plus précis, ce que nous considérons comme de l’art ne contribue pas matériellement à une existence humaine durable au sein de l’écologie planétaire. Dans le contexte du réchauffement climatique à l’échelle mondiale et alors que les professionnel·le·s du milieu artistique semblent de plus en plus disposé·e·s à mettre en question notre rôle écologique dans le monde, on ne peut que remarquer la futilité apparente à réduire les nombreux aspects de l’anthropocène – par exemple l’extraction de ressources et la dégradation des sols, le commerce mondial et les routes commerciales, ou la dépendance énergétique au carbone et l’extraction de données –à un simple contenu artistique. De nombreux·ses artistes militent en parallèle de leur travail créatif, et pourtant il semblerait que les artistes et les curateur·ice·s se contentent de travaux qui « citent » ou « représentent » le réchauffement climatique. La pensée adornienne sur l’autonomie de l’art reste pendant ce temps-là prépondérante : l’art devrait seulement proposer une forme esthétique à n’importe quel contenu.

Cette conversation est particulièrement déterminante en Suisse, car le futur message sur la culture, qui est un ensemble de lignes directrices quadriennales à destination des systèmes de soutien culturel gouvernementaux, est actuellement en consultation. Une grande partie de l’ébauche du gouvernement est consacrée à reconnaître la nécessité d’un changement culturel pour contribuer à une société durable. Néanmoins, le plan d’action reste obscur. À part une vision claire pour l’architecture, le message se limite à appeler à un débat entre organismes et institutions de financement afin de réduire les émissions de CO2 dans la production culturelle. En d’autres mots, cette ébauche échoue à présenter une vision développée et convaincante d’une culture potentiellement durable.

En tant qu’évènement culturel, foodculture days n’est pas conçu avec un but ou une position politique explicite. La biennale fonctionne plutôt comme une plateforme sur laquelle les artistes, designers, chef·fe·s et militant·e·s peuvent présenter et parler de leurs travaux. C’est une tribune publique en faveur de relations écologiques et sociales durables enrichie par les différents types de plaisir que la nourriture et la gastronomie ont à offrir. Et c’est en soi déjà une provocation. Vevey, la ville qui accueille l’évènement tous les deux ans, est le siège mondial de Nestlé, un des plus grands conglomérats alimentaires au monde et un acteur socio-politique controversé dans les pays du Sud global.

Cette provocation a deux facettes : la plus évidente est celle de mettre à disposition une plateforme pour donner la parole à d’autres perspectives sur la nourriture, la cuisine et les soins qui défient cet inévitable mastodonte qui a la mainmise sur la chaîne alimentaire à l’échelle mondiale. Les cultures locales, structures sociales, défis environnementaux et initiatives culturelles comme foodculture days contrecarrent l’idée que les produits échangés et/ou produits par une poignée d’entreprises occidentales soient indispensables à l’expérience mondiale de faire ses courses. Les projets artistiques présentés lors de la biennale vont ainsi au-delà du réalisme capitaliste et du mythe selon lequel seules les solutions technologiques des grandes entreprises pourraient solutionner les problèmes globaux.

La deuxième facette est plus profonde et défie la compréhension traditionnelle de l’art en Suisse. foodculture days cherche explicitement à surmonter les frontières traditionnelles entre l’art contemporain, les arts vivants, le design, l’architecture et la culture alimentaire. Quel que soit leur domaine d’activité, les participant·e·s viennent avec un but idéologique. Iels partagent tou·te·s un intérêt à situer leur pratique dans un contexte déterminé et à interagir autant avec d’autres invité·e·s qu’avec le public de la biennale. Ce sont ces inclinations qui sont décisives dans le développement d’approches artistiques qui transcendent les idées traditionnelles sur l’art, ce qui constitue le cœur du programme de foodculture days.

En réalité, Nestlé elle-même a géré une fondation culturelle en Suisse pendant plusieurs années avec laquelle elle a soutenu des producteur·ice·s culturel·le·s jusqu’en 2022. Même si cela n’a jamais eu lieu, il aurait été logique que Nestlé souhaite soutenir un projet comme foodculture days. Néanmoins, comme la plupart des organismes de financement en Suisse, le fond culturel de Nestlé faisait une distinction entre les arts visuels et d’autres formats culturels. L’entreprise se spécialisait dans l’offre d’un soutien décisif aux espaces d’exposition et initiatives culturelles non institutionnels et souvent précaires. Sans surprise, les projets financés faisaient en majorité appel aux notions conservatrices de l’art et préservaient l’idée adornienne de l’autonomie de l’œuvre artistique.

Pour être honnête, la plupart des financements artistiques en Suisse repose sur les mêmes distinctions. La fondation Nestlé s’appuyait en effet sur une compréhension de l’art largement acceptée et pourtant restrictive. Au sein de la production artistique et culturelle de ce pays, on observe que la fondation nationale Pro Helvetia fonctionne comme une boussole pour les autres organismes et institutions de financement. À part des définitions fiscales et douanières, il n’existe aucune définition officielle de l’art ou de la culture en Suisse. Ce qui constitue l’art est à la place défini par le discours dans la recherche et au cours d’évènements. Et, bien que Pro Helvetia soit une institution ouverte et proactive, quand elle soutient un projet comme foodculture days, elle le fait en le catégorisant comme « transdisciplinaire », une catégorie de financement aux frontières floues, et non pas dans « arts visuels ».

La catégorisation de foodculture days comme « transdisciplinaire » est un symptôme de ce conservatisme général. Elle préserve en effet l’autonomie des arts visuels en offrant ce nouveau vaisseau ad hoc, au lieu d’adapter les concepts préexistants aux nouvelles pratiques. Mais alors comment les institutions culturelles novatrices peuvent-elles devenir durables financièrement si les structures de financement publiques et privées ne reflètent pas leurs besoins ? Jusqu’à présent, le défi que représente le développement de formats culturels durables et de schémas de financement appropriés relève encore des initiateur·ice·s mêmes.

Le problème rencontré ici est que l’innovation culturelle nécessaire aux nouvelles formes d’art durable se fait en dehors des institutions déjà établies. Il faut certes reconnaître que les grandes institutions et musées suisses ont déjà pris des mesures pour réduire ou atténuer leur impact environnemental et devraient en être saluées. Les établissements suisses optimisent par exemple la manutention des œuvres et des objets d’art et compensent les émissions des vols en avion. Certains sont même disposés à faire des rénovations et à faire appel à de nouveaux types d’isolation et de chauffage. Dans certains cas, ces institutions programment aussi des évènements et des expositions qui représentent ou parlent du réchauffement climatique, mais ces initiatives n’ont pas encore réussi à transformer fondamentalement le secteur culturel pour le rendre structurellement durable.

Pour rendre possible un tel changement, il faudrait reconsidérer en profondeur l’activité principale de ces institutions, c’est-à-dire la définition de l’art elle-même. Chaque institution respecte une définition qui façonne chaque aspect de ses activités. Une définition durable de l’art aurait en d’autres mots une influence sur les pratiques muséographiques et d’exposition, notamment en soulevant des questions inédites : pourquoi et comment archiver et conserver les œuvres d’art ? Comment peuvent faire les expositions pour répondre aux processus écologiques plutôt qu’à l’économie de l’attention ? La recherche et la production sont-elles possibles sans avoir recours à des pratiques d’extraction ? La durabilité peut-elle être concrétisée autrement que par la simple représentation des changements climatiques ?

Grâce à son approche et son axe originaux, la biennale de foodculture days réussit à transcender les idées traditionnelles de l’art autonome. En termes de durabilité, son principal